- 運営しているクリエイター

#沖縄県立芸術大学

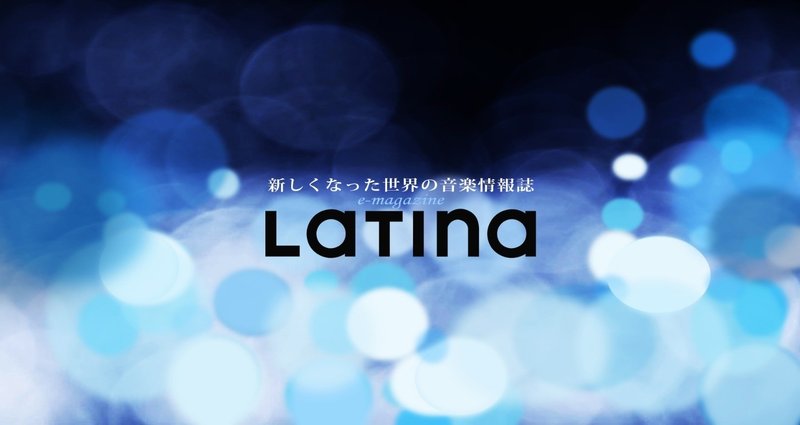

[2023.1]【太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープ㉚】 沖縄に渡ったミクロネシアの行進踊り ―島民ダンスからバッサイロンまで―

文●小西 潤子(沖縄県立芸術大学教授) 前号で、小笠原の南洋踊りをご紹介しましたが、実はこれと同系統の行進踊りが、沖縄本島や八重山諸島にも伝わっているのです。うるま市栄野比では「島民ダンス」、宜野座村惣慶では「南洋踊り」、恩納村仲泊では「南十字星」と呼ばれ、敬老会や観月祭など集落の年中行事など、さまざまな場で余興として演じられています。かつてこの踊りを南洋から宜野座村惣慶に伝えた方のお孫さんは、小笠原の南洋踊りを見て、似たような踊りがあることに驚いたそうです。また、小笠原

[2022.11]【太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープ㉘】 アオウミガメの旅 ―小笠原で生まれ、育まれた子どもの歌―

文●小西 潤子(沖縄県立芸術大学教授) 世界的に個体数が減り、絶滅も危惧されるアオウミガメの日本最大の産卵地が小笠原です。小笠原海洋センターは、魚類や鳥類などの天敵から捕食される確率を低くするため、父島の海岸で回収した卵を人工ふ化し、数ヶ月飼育して放流しています。アオウミガメは、採食を行う地域と産卵地の間を回遊することが知られています。小笠原諸島で産卵する個体群は、南日本や南西諸島で採食することが知られますが、放流した個体が東のハワイの手前に向かった例も観察されています。

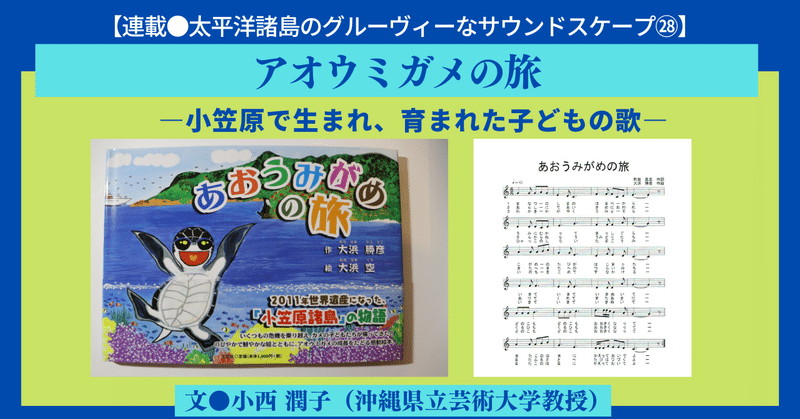

[2022.10]【太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープ㉗】 移住と「ふるさと」の音楽と踊りの往来と発展 ―沖縄の『浜千鳥』と『南洋浜千鳥』を中心に―

文●小西 潤子(沖縄県立芸術大学教授) 「旅」は、住む土地を離れて一時的に他の土地へ行くこと。一方、「移住」といえば「一時的」という印象が弱くなり、政治や宗教、経済上の要因で生活の場を変えることを指します。移住するには、「生きる」ための決断を伴うともいえましょう。 太平洋諸島の文化と暮らしは、人々の移住があってこそ成り立ったといえます。まず、1500年前にアジアから人類が到達したことで、太平洋諸島に音楽や踊りの種がもたらされ、芽生え、育まれました。その後、自然災害、出

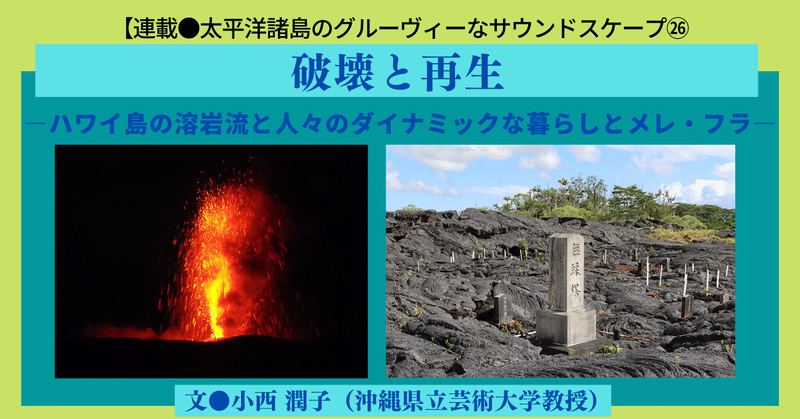

[2022.9]【太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープ㉖】 破壊と再生―ハワイ島の溶岩流と人々のダイナミックな暮らしとメレ・フラ―

文●小西 潤子(沖縄県立芸術大学教授) 今、世界中で「地球にやさしい」取り組みが広がっています。それは、人間が将来にわたって、地球上で快適で豊かな暮らしを保持するため。しかし、昔も今も、自然は必ずしも人々にやさしくはありません。日頃、便利な生活をしている私たちですら、度重なる自然災害に対して無力感にさいなまれます…。 ハワイ諸島では、キリスト教化する以前、万物に宿る神への畏怖からカプ kapu(戒律)を定めていました。深海で隔てられたハワイ諸島に移住してきたポリネシア

[2022.6]【太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープ㉓】 「スカウトソング」になったニュージーランド先住民マオリの歌 ―「ユポイ ヤイヤ エーヤ」の伝播の軌跡―

文●小西 潤子(沖縄県立芸術大学教授) ボーイスカウトやガールスカウトをご存じでしょうか?街頭での募金活動、国民祭典や国体などでのパレードで見かけたり、もしかしてご自身が(元)スカウトだったりするかも知れませんね。1908年1月、ロンドンにボーイスカウト英国本部を設置しスカウト運動を始動したのは、イギリスの退役将軍ロバート・スティーヴンソン・スミス・ベーデン=パウエル Robert S. S. Baden-Powell (1857-1941)。日本では1922 年4 月1

[2022.2]【太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープ⑲】 トンガのために身を挺して ―トンガ・ナショナル・ラグビー・リーグ応援歌 Mate Ma'a Tonga―

文●小西 潤子(沖縄県立芸術大学教授) 日本から東に向かって、ミクロネシア、メラネシアと太平洋の島々を渡ってきたこのエッセイは、いよいよポリネシアにたどり着きました。今回とりあげるのは、日本から約8,000km離れたトンガ王国。世襲制の国王を元首とする立憲君主制の王国で、面積は対馬とほぼ同じ720㎢、人口約10万5千人。1400~1600年代には、現在のソロモン諸島の一部、ニューカレドニア、フィジー、サモア、ニウエ、さらにフランス領ポリネシアの一部までを支配する大帝国を形

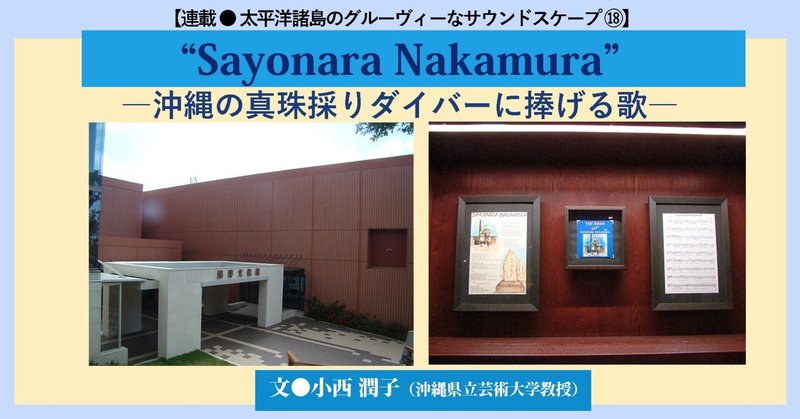

[2022.1]【太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープ⑱】 “Sayonara Nakamura”―沖縄の真珠採りダイバーに捧げる歌―

文●小西 潤子(沖縄県立芸術大学教授) 先月号では、オーストラリアの木曜島Thursday Island を拠点とした和歌山をはじめ愛媛、広島からの真珠採りダイバーと、その操業にまつわる歌をご紹介しました(2021年12月号)。今回取り上げるのは、沖縄からの真珠採りダイバーの物語です。 その発端となるのは、オーストラリアのテッド・イーガン Ted Eganさんが1983年に作詞作曲し、1993年に録音した “Sayonara Nakamura” という歌です。主人公は