「みんな違って、みんないい!」広い世界の多様な音楽を紹介してきた世界の音楽情報誌「ラティーナ」がweb版に生まれ変わります。

あなたの生活を世界中の多様な音楽で彩るために、これか…

¥900 / 月

- 運営しているクリエイター

#沖縄

[2023.3]【太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープ㉜(最終回)】 資源 resources、波 wave、生命 life ― 太平洋諸島の音楽文化への旅の澪標 ―

文●小西 潤子(沖縄県立芸術大学教授) ミクロネシアから出発し、メラネシア、ポリネシアの島々へと東に航路をとり、ハワイから小笠原、沖縄、八重山諸島に折り返し、台湾へと西まで戻ってきた本連載記事。2020年8月から32回目にあたる今回は、太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープの総集編です。 青い空と美しい海、ダイビングなどのマリンスポーツやリゾート、体格のよいラグビー選手…本連載記事では、太平洋諸島と聞いて浮かぶさまざまなイメージを背景としつつ、遠景にある人々の営

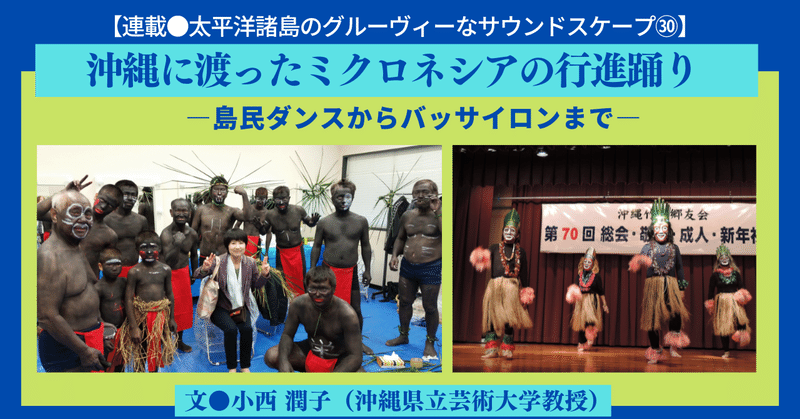

[2023.1]【太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープ㉚】 沖縄に渡ったミクロネシアの行進踊り ―島民ダンスからバッサイロンまで―

文●小西 潤子(沖縄県立芸術大学教授) 前号で、小笠原の南洋踊りをご紹介しましたが、実はこれと同系統の行進踊りが、沖縄本島や八重山諸島にも伝わっているのです。うるま市栄野比では「島民ダンス」、宜野座村惣慶では「南洋踊り」、恩納村仲泊では「南十字星」と呼ばれ、敬老会や観月祭など集落の年中行事など、さまざまな場で余興として演じられています。かつてこの踊りを南洋から宜野座村惣慶に伝えた方のお孫さんは、小笠原の南洋踊りを見て、似たような踊りがあることに驚いたそうです。また、小笠原

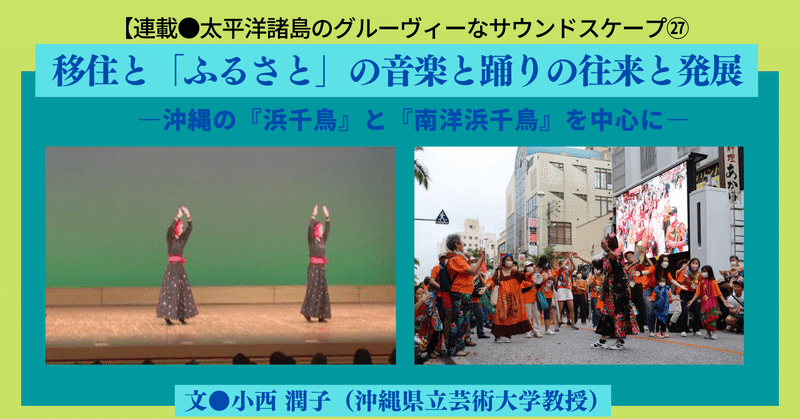

[2022.10]【太平洋諸島のグルーヴィーなサウンドスケープ㉗】 移住と「ふるさと」の音楽と踊りの往来と発展 ―沖縄の『浜千鳥』と『南洋浜千鳥』を中心に―

文●小西 潤子(沖縄県立芸術大学教授) 「旅」は、住む土地を離れて一時的に他の土地へ行くこと。一方、「移住」といえば「一時的」という印象が弱くなり、政治や宗教、経済上の要因で生活の場を変えることを指します。移住するには、「生きる」ための決断を伴うともいえましょう。 太平洋諸島の文化と暮らしは、人々の移住があってこそ成り立ったといえます。まず、1500年前にアジアから人類が到達したことで、太平洋諸島に音楽や踊りの種がもたらされ、芽生え、育まれました。その後、自然災害、出