[2002.6] 没後20年に改めて彼女のいない20年間を振り返る「検証 ⎯ 永遠のエリス・レジーナ」[アーカイヴ記事]

エリス・レジーナは、1982年1月19日に他界しました。本日、2022年1月19日は、エリス・レジーナの没後40年の日となります。筆者の國安真奈さんのご厚意により、エリス・レジーナ没後20年に、エリスの生涯を振り返った記事を掲載致します。

没後40周年記念コンピレーションアルバム『Elis, essa saudade』

文●國安真奈 text by MANA KUNIYASU

60年代後半、衰退するボサノヴァを尻目に、超新星のようにミュージックシーンに現れ、以降20年足らずの間に一時代を築き上げた天才エリス·レジーナ。彼女が亡くなり、去る1月19日で早20年が過ぎた。祖国ブラジルでは、その生涯を描いたミュージカルやテレビ·ドラマ、長編映画など、さまざまなオマージュが企画されたが、中でも注目を集めたのが、年頭から上演されたミュージカル「エリス ⎯⎯ エストレーラ·ド・ブラジル (ブラジルの星)」。主役に女優イネス・ヴィアナ、音楽監督にクリストーヴァン・バストスを据えた意欲作だったが、リオでは9000枚の前売りチケットを4時間で完売、サンパウロでも同様の集客力を示しながらも、評判の方は残念ながら、どうも余り芳しくなかったようだ。

何となく、その理由が分かるように思う。人々は、「エリス再び!」を期待して劇場に押し寄せる。だが、舞台に立っている歌手は、いかにリハーサルを重ね、オリジナルを再現しようと苦心していても、エリス本人ではありえない。言ってみれば、ヴィアナをはじめとするキャストは全員、大変なチャレンジャーだろう。観客が作品に求めているのは、誰がどう足掻いても、二度と与えることのできないものだからだ。

20年の年月を経ても、これほど人々の心を惹きつけるエリス・レジーナとは、いったい誰だったのか。比較的初期の作品が昨今のクラブ系音楽シーンで取り上げられ、また音楽史に名を残した一枚がアントニオ・カルロス・ジョビンとの共作(『エリス&トム·イン・LA』)であることから、彼女の名はボサノヴァと関連つけられることが多い。が、実はエリスは、ボサノヴァをブラジル音楽シーンから葬り去ったとも言われる人物である。あるいはMPBを作った女、と言うべきか。本稿では、その36年の短すぎる人生を振り返りつつ、このあたりの検証を改めて試みたい。

▼

■デビュー

1945年3月17日、プラジル最南部、リオ・グランヂ・ド・スル州の州都ポルト・アレグレ市に生まれたエリス·レジーナ・カルヴァーリョ・コスタは、いわゆるプア・ホワイトだった。手に職も運もなかった父親と、その父親が失職し、生活に困る状況下でも働きに出ず主婦を通した、厳格な母親。後にエリスのマネージメントを手がけるようになる実弟ホジェーリオ、ともに育った従妹のホザンジェラ。

一家は貧しさと常にともにあり、子どもが学校へ履いていく靴を買うにも困る時期もあったようだ。しかし、勝ち気なエリスは、 決して窮状を外部に訴えることがなかった。幼い頃から、あの印象的な美しい声で、巧みにラジオの歌手たちを真似てみせていた彼女は、11歳で初めて子ども向けのど自慢番組に出演、14歳で歌手として別の番組と契約し、ギャラを受け取るようになった。 つまり初めは趣味の域を出なかったその活動が、間もなく一家の主要な収入源となった。というと、よくある貧困層出身のスーパースターの親孝行物語のように聞こえる。が、エリスの場合は、娘の天文学的な稼ぎに一方的に依存し、しかもそれを自認できない家族との愛憎表裏一体の関係を、生涯引きずらねばならなかったというおまけがついた。この複雑な関係が、しばしば彼女の爆発的な言動の引き金ともなり、エリスというアーティストの表だった個性の大きな部分を占めていったのだ。

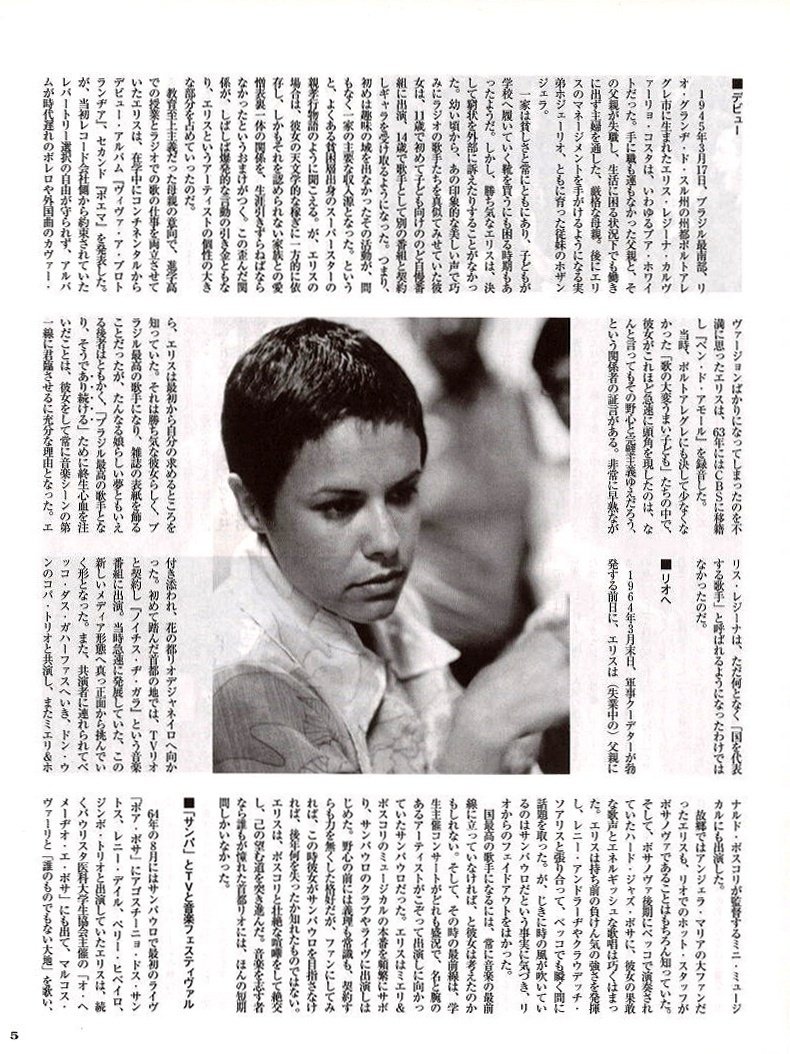

教育至上主義だった母親の意向で、進学高での授業とラジオでの歌の仕事を両立させていたエリスは、在学中にコンチネンタルからデビュー・アルバム『ヴィヴァ・ア・プロトランヂア』、セカンド『ポエマ』を発表した。が、当初レコード会社側から約束されていたレバートリー選択の自由が守られず、アルバムが時代遅れのボレロや外国曲のカヴァー・ヴァージョンばかりになってしまったのを不満に思ったエリスは、63年にはCBSに移籍し『ベン・ド・アモール』を録音した。

当時、ポルトアレグレにも決して少なくなかった「歌の大変うまい子ども」たちの中で、彼女がこれほど急速に頭角を現したのは、なんと言ってもその野心と完壁主義ゆえだろうという関係者の証言がある。非常に早熟ながら、エリスは最初から、いつかプラジル最高の歌手になり、雑誌の表紙を飾ることを強く夢見ていた。そしてその望みは後に、彼女が音楽シーンの第一線に君臨するに充分な理由となった。

■リオへ

1964年3月末日、軍事クーデターが勃発する前日に、エリスは(失業中の)父親に付き添われ、花の都リオデジャネイロへ向かった。初めて踏んだ首都の地では、TVリオと契約し『ノイチス・ヂ・ガラ』という音楽番組に出演。当時急速に発展していた、TVという新しいメディア形態へ真っ正面から挑んでいく形となった。また、共演者に連れられてベッコ・ダス・ガハーファスへいき、ドン・ウンのコパ・トリオと共演し、ミエリとホナルド・ボスコリが監督するミニ・ミュージカルにも出演した。

故郷ではアンジェラ・マリアの大ファンだったエリスも、リオでホットなのはボサノヴァだったことはもちろん知っていた。そして、ボサノヴァ後期にベッコで演奏されていたハード・ジャズ・ボサに、彼女のクリアな歌声とエネルギッシュな歌唱は巧くはまった。 エリスは持ち前の負けん気の強さを発揮し、レニー・アンドラーヂやクラウデッチ・ソアレスと張り合い、ベッコで瞬く間に話題をさらった。が、じきに、時代はサンパウロだということに気づき、リオを後にする。

国最高の歌手になるには、常に音楽の最前線に立っていなければ、と彼女は考えたのかもしれない。そして、その時の最前線は、サンパウロ。学生主催コンサートが盛況で、名と腕のあるアーティストがこぞって出演しに向かっていた大都市だった。エリスは、リオでのミエリ&ボスコリのミュージカルの本番を頻繁にサボり、彼らには隠れてサンパウロのクラブやライヴに出演しはじめた。野心の前には義理も常識も、契約すらも力を無くした格好だが、ファンにしてみれば、この時彼女がサンパウロを目指さなければ、後年何を失ったか知れたものではない。この背反行為が原因で、彼女はボスコリと壮絶な喧嘩をして絶交した。結局、彼女は、音楽を志す者なら誰もが憧れた首都リオには、ほんの短期間しかいなかった。

■「サンパ」とTVと音楽フェスティヴァル

64年の8月、サンパウロでライヴ『ボア・ボサ』にアゴスチーニョ・ドス・サントス、レニー・デイル、ペリー・ヒベイロ、ジンボ・トリオと出演したエリスは、続くパウリスタ医科大学生協会主催の「オ・へメーヂオ・エ・ボサ」にも出て、マルコス・ヴァーリと「誰のものでもない大地」を歌い、圧倒的な歌唱と派手なパフォーマンスとで聴衆の度肝を抜いた。

こうしたコンサートはすべて「ボサ」と名づけられてはいても、そこで演奏されたものの中には、ジョアン・ジルベルトがトム・ジョビンの曲を歌った当初のボサノヴァとは何光年も隔たりのあるような、ボサノヴァ以外のブラジル音楽要素を取り込んだ音楽もたくさん混じっていた。さらに、歌われる歌詞も、淡く爽やかな恋や海や空を歌うものの他、農地改革を賛美したり、社会的不平等を告発したり、北東部の素朴な住民を讃えたりとさまざまだった。

この多様な傾向は、若手のコンポーザー、作詞家が力をつけるにつれ、ますます強くなる。そして、こうした若手の作品を好んで歌ったエリスには、どんな種類の曲にも負けない力強い声と技量とがあった。どこまでも情熱的かと思いきや、限りなくクールでテクニカルな面も見逃せないエリスの歌。しかも彼女はそれを、どこまでも自然にやってのけた。そんな無限の懐を持つ彼女にとって、音楽シーンの多様化は望むところであったろうし、水を得た魚のように歌う、エネルギーの塊のようなエリスは、新たな地平を開拓しようとする作家たちを大いに刺激したはずだ。この実り多き相互作用は、TV局主催の音楽フェスティヴァル全盛期を通して、加速的に増幅されていった。音楽フェスティヴァルは、正確にはコンボーザー(と作詞家)の特定の曲を、本人あるいは別の歌手が歌うコンクールである。曲、歌い手あるいは演奏者のどこに力量が欠けても、良い点数はもらえない。また逆も然りであって、プレゼンターと作品の間には非常に微妙なバランス感覚がなければならなかった。このシステムが、作家と歌い手の間の相互作用を強化したのだ。

テレビ時代の本格到来とともに、音楽シーンは一気に全国放送の対象になった。エリスは65年、TVヘコールの第1回プラジル・ポピュラー音楽フェスティヴァルにエドゥ・ロボとヴィニシウス・ヂ・モライスの「アハスタゥン」を歌って出場し、見事に優勝した。テレビ画面には、両腕をいっぱいに開き、泣きながら最後のリフレインを歌うエリスが映し出され、無数の視聴者を釘付けにした。彼女は全国的な歌手になり、もちろん雑誌の表紙も飾った。そして、アーティストとしてだけでなく異性としてもエドゥ・ロボに惚れ込んでいたエリスは、続くアルバム中で彼の作品を頻繁に取り上げた。エドゥは、エリスが歌ったことで本格的に名が出た作家第一号と言えるだろう。

この後、彼女はTVヘコールで、ジャイール・ホドリゲスとともに歴史的な番組『オ・フィーノ・ダ・ボサ』の司会役を務めた。人気沸騰した同番組には、後年ブラジル音楽シーンを牽引することになる主要なアーティスト、コンポーザーは、ほとんどすべて登場している。また、フィリップスと契約して発表した『サンバ・エウ·カント·アッシン』を皮切りに、飽くなき探求心、向上心で、新人作曲家、作詞家を次々と発掘し、番組と自身のアルバムで紹介しはじめた。66年には『エリス』をリリース。これはミルトン ·ナシメントの作品(「塩の歌」)が初めてレコーディングされたアルバムとして有名だ。

67年には、番組『オ·フィーノ』が視聴率を落として終了、同じく人気の落ちてきていたホベルト・カルロスの番組『ジョーヴェン・グアルダ』と合併し、『フレンチ・ウーニカ・ノイチ・ダ・MPB(統一戦線・MPBの夜)』として再編成された。もう時代はボサノヴァではなくイェ·イェ・イェでもなく、音楽シーンは混沌とした「ブラジリアン・ポーピュラー・ミュージック(MPB)」へと移行していた。TVヘコールの第3回フェスティヴァルには、ジルベルト・ジル+ムタンチス、カエターノ・ヴェローゾが参加し、トロビカリズモが生まれようとしており、この混沌に一層の拍車をかけた。

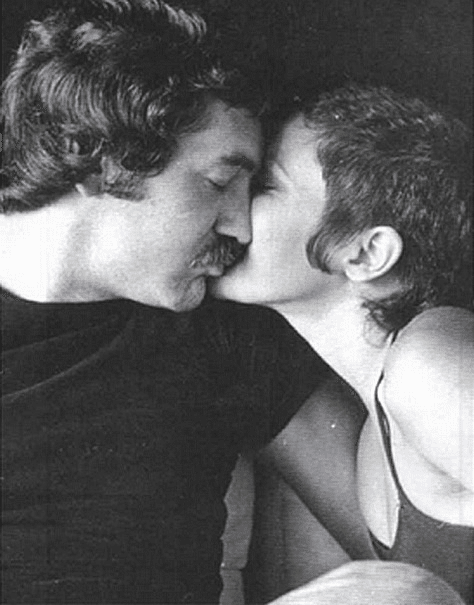

そんな中、エリスは結婚する。誰もが仰天したことに、その相手は犬猿の仲だったはずの、16歳年上のホナルド・ボスコリだった。ボサノヴァの作詞家として知られるホナルドは、元はジャーナリストだがテレビや舞台のシナリオも書き、エリスの出演する番組やライヴの制作に携わっていた。だが、エリスが欧州旅行をし、ミデムとオランピア劇場でのコンサートに出演、ビーター・ナイト、トゥーツ・シールマンズとアルバムで共演した際にも、飛行機嫌いだったホナルドは同行しようとしなかった。 ミュージシャンではないホナルドから音楽的な刺激を得ることはできなかったということも、その結婚生活があっけなく終わってしまった理由の一つかもしれない。フィリップスから『エラ』をリリース、新人イヴァン・リンスの曲を初めて歌い、ライヴ『エ・エリス』でスエリ・コスタ、ファギネル、ヴィートル・マルチンス、ジョアン・ボスコ、アルヂール・ブランキを紹介した後、エリスは72年、ホナルドと別居する。

しかし、幸いにもその時には、彼女は、自身の活動を最大化できる音楽的なバートナーをすでに見つけていた。アルバム 『エリス』(72年)でアレンジを担当したセーザル・カマルゴ・マリアーノだ。

■マリアーノ時代、MPBをブラジルの顔に

後にブライヴェートでもエリスの夫となるセーザル・マリアーノは、幼少時から異才を発揮していた天才肌のキーボード奏者、アレンジャー、コンポーザーだ。だが、性格的には、ヴィニシウス・ヂ・モライスから 「とんがらし」と締名されるほど爆発的なエリスとは正反対の、非常に寡黙で内気な人間だった。彼は72年の共演から81年の最後のライヴ『トレン・アズル』(この時はすでに別居していたので、セーザルはアレンジのみで参加)までの10年間、アレンジャー兼バンドマスターとして、エリスの音楽を支え続ける。それは、国内外の音楽要素を、時代を問わず自在に取り込んだ、まさしくMPBのスタイルだった。

エリスの本国でのオリジナルのステージは、単独ないし複数のテーマ(レパートリー)に沿って展開する、演劇的な要素が強いものだった。ミュージカルだった『ファルソ・ブリリャンチ』をはじめ、曲のアレンジは、歌詞の内容と一体化するように、あるいは全く独自に変化する。スタジオ・アルバムでも同様に、個々の楽曲だけでなく、アルバムそのものが、歌と演奏の織りなす一つの物語に聴こえるように作られていて、聴く者に強烈な印象を植え付ける。

物語の内容は、恋歌から人生の苦悩、街角での出来事や地方の風景、そして国の政治社会状況への批判まで、実にさまざまだ。エリスは常に新しいものを求め、セーザル・マリアーノはその彼女の高い要求に応え続け、エリスの音楽を彼女の声で歌われる彼女固有の物語に仕立て上げた。そして常に新鮮で力強いエリスの歌は、その物語を、彼女自身の枠を越え、ブラジルという国の物語にまで高めていった。エリスは、既出のコンポーザーの他、ゴンザギーニャ、ヘナート・テイシェイラ、ベルキオール、チン・マイア、ファチマ・ゲヂス、 ベト・ゲヂス、クラウヂオ・ヌッチ、ゼー・ホドリックス、ギリェルミ・アランチスなどの作品を取り上げ、原作者の歌ないし演奏を遥かに越えるインパクトのサウンドを提案し、全国的な支持を得た。そして、それをそのまま海外へ持っていき、歌って聴かせた。78年、ライヴ『トンスヴェルサル・ド・テンポ』のイタリア・ツアーを行った際に、彼女はステージでこんなことを言っている。

「カルメン・ミランダは50年代に亡くなりました。ヨーロッパは、私たちがカルナヴァルだけの国民ではないことを理解しなければね。私たちには、私たちの哀しみがあるんです。私は妥協しに、ここへやって来たわけじゃありません。ブラジルで歌っているものを、そのままみなさんの前で歌います」

こうした過程で不可欠だった存在、セーザル・カマルゴと、エリスが自身の死によりキャリアに終止符を打つ直前に離婚したのは、どこか象徴的に思える。彼女がその後も生きていたら、どうなっていたろうか。セーザルに代わる職業上のパートナーを求めたかもしれない(私生活では弁護士と婚約していた)。あるいは、常に時代の一歩先を見ながら、作品ごとにアレンジャーを取っ替え引っ替えしていたかもしれない。セーザルがエリスから離れた後しばらくは、ベースのナタン・マルケスが彼の代わりを務めていたが、果たして続けていけただろうか。

いずれにせよ、20年前の1月19日、彼女は酒とコカインの過剰摂取で、突然逝ってしまった。彼女が短期間に驚異的な勢いで拡大していったMPBは、その後もしばらくはブラジル音楽の主要な部分を占めていたが、現在は周知の通り、さまざまな勢力、流派、アーティストがそれぞれ独立して存在する、ムーヴメント性のない時代である。エリスのようなぶっ飛んだ個性、有無を言わさず周囲を引っ張っていく求心力のある「唯一無二の存在」はいない。そして、その状況はどこか、「ARENA(与党)かMDB(野党)か」の二者択一の軍政時代が終わり、多様性という名の費沢を享受できるようになった現在のブラジル社会そのものとも被るのだ。

(月刊ラティーナ2002年6月号掲載文を修正)

ここから先は

世界の音楽情報誌「ラティーナ」

「みんな違って、みんないい!」広い世界の多様な音楽を紹介してきた世界の音楽情報誌「ラティーナ」がweb版に生まれ変わります。 あなたの生活…