[2008.11]《今年はジルに抱擁を!》ジルベルト・ジル再考 第8回 ジルベルト・ジル × 宮沢和史 —この9月、日本とブラジルは音楽でつながった—

本記事は、2008年の来日ツアーの際に8回にわたり特集した中の、月刊ラティーナ2008年11月号に掲載された記事となります。

今年16年ぶりに来日することを記念し、本記事を再掲いたします。

文●船津亮平

写真●本田大典

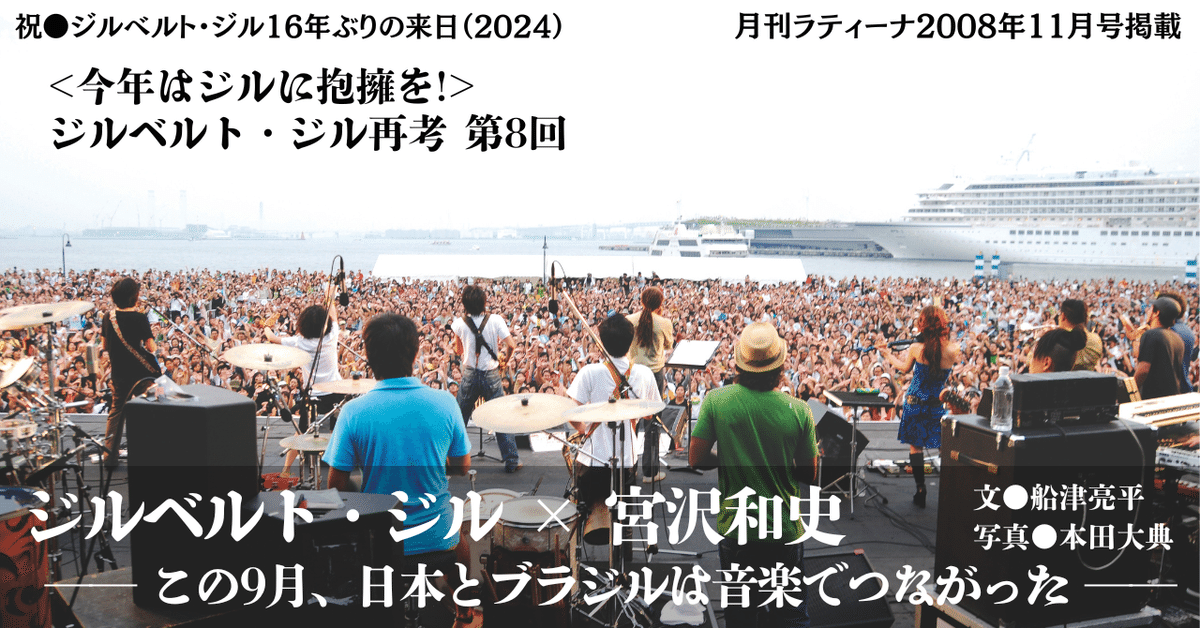

宮沢和史氏がホスト役を務め、ジルベルト・ジルを迎えて行われた日本人ブラジル移民100周年イベントは、9月15日の横浜赤レンガパークでの「10,000 SAMBA! 〜日伯移民100周年記念音楽フェスタ〜」で幕を閉じた。大阪・東京でのジルベルト・ジル&ブロードバンド・バンド単独公演と、愛知県・久屋大通公園特設会場での「愛知ブラジル交流フェスタ」、そしてザ・ブームに加えガンガ・ズンバ、ジルベルト・ジル&ブロードバンド・バンドのグループが共演した横浜公演。どの会場でも客層は人種を越え、笑顔が溢れ、100周年記念関連事業では文句なしに最大規模のイベントとなったことに、足を運んでいただいた皆さんに深く御礼申し上げたい。ここではジルベルト・ジルと宮沢和史に行ったインタビューをもとに、ジルベルト・ジル日本公演、そしてガンガ・ズンバ、ひいてはジルベルト・ジル最新作『バンダ・ラルガ・コルデル』まで、ざっくばらんに振り返ってみたい。今号をもって、本年2月号より連載されてきた「ジルベルト・ジル再考 今年はジルに抱擁を」もひとまず終了となる。お付き合いいただいたみなさんにも感謝申し上げたい。日本とブラジルが新たに素晴らしい100年の関係を築けることと、またあのジルの笑顔に再会できることを祈念しつつ。

(ジルベルト・ジル・インタビュー:花田勝暁/翻訳:荒井めぐみ、宮沢和史インタビュー:船津亮平)

感動させられるエピソードに溢れていた。

例えば愛知県で行われた久屋大通公園特設会場での「愛知ブラジル交流フェスタ」。イベントが終わり、特設ステージの裏の仮設テントから、主催者が手配してくれた車までへの動線は数え切れないほどのブラジル人で溢れていた。車に乗るのも一苦労、と言ったところだが我々スタッフの心配をよそにジルは、その人の群れに向かって歩を進める。イベント終了直後、興奮しきっており普通なら狂乱しそうな人々も、ジルの佇まいにふっと空気が変わる。一人一人と優しく、そして力強く握手を交わすジル。そこには混乱は見られない。ある年配の女性が叫ぶ。「ジル!ジル!私はバイーアから出稼ぎに来ているの。旦那も先だって死んでしまって、これからどうしていいかわからない。お願い、私を抱きしめておくれ!」。老女に対峙したジルは、やさしく彼女を抱擁し、頬にキスをし、二言三言言葉を交わす。握手をし、車に乗り込む時には、回りはブラジル人の拍手に囲まれていた。

愛知ではこんなこともあった。フェスティバルに参加された方の記憶にも残っていることだろう。パーカッションのグスターヴォ・ヂ・ダルヴァがビリンバウ・ソロを奏で、今まさにジルが「カヤ」を歌い出そうとした時、興奮したブラジル人がステージへと上ろうとした。必死で止める警備員。優勢なのは圧倒的に警備員だったが、ジルが大声でそれを制す。そして若者に手をさしのべ、ステージに上がることができた若者と抱擁し、優しく言葉を交わす。その間演奏は続いていて、バンドのメンバーは笑顔だ。僕は同行のブラジル人スタッフに訊ねる。「ジルはいつもこうなのか?」「いつもこうだよ」。若者も満面の笑みでステージから降り、客席には再び笑みが満ちる。その後のステージ、観客の盛り上がりぶりは凄かった。ホテルのロビーや新幹線のホーム、声をかけられたブラジル人や日本人に一人一人真摯に接しているジルの姿は、もう見慣れたものになってしまっていた。誰もが喜んでいた。

◆熱狂的な盛り上がりを見せた大阪公演と、平和へのメッセージを発信した東京公演

ジルベルト・ジル&ブロードバンド・バンドの日本ツアーは大阪公演で幕を開けた。18年前の二度目の来日公演以来の大阪。40回以上ジルのステージを体験したことがある弊社のスタッフにとってもこの大阪公演のパフォーマンスは予想を遙かに上回った。ジルの大阪・東京公演では、開演時に宮沢和史氏がスペシャル・プレゼンターとしてジルを観客の皆さんに紹介してくれた。

「東京も良かったですが、大阪のライヴはよかったですね。18年待ってたぞ、っていう空気が。待っていた日本人も喜べるメニューだし、ブラジル人も喜べるメニューだった。うまいこと練られてましたね。〈イパネマの娘〉のレゲエバージョンとか」(宮沢)

ライヴは宮沢氏の紹介でバンドとジルが登場、ノキアの携帯電話着信音をフィーチャーしたオープニング曲と共にジルがパントマイム的パフォーマンス。その後1997年発表の『クワンタ』から「ペラ・インテルネッチ(インターネットを通して)」。続けて最新作『バンダ・ラルガ・コルデル』のタイトル曲へと傾れ込む。

1997年の『クワンタ』発表以降、数々の企画アルバムやライヴ盤を発表してきたジルだが、オリジナル盤のリリースは実に11年ぶり。そして『クワンタ』と『バンダ・ラルガ・コルデル』を繋ぐのはテクノロジーとインターネットというキーワードだ。ジルはインタビューでこう語っている。

「こんなに長い間、オリジナルアルバムが出ていなかったなんて、不思議だね。ここ6年間、文化庁で仕事をしている間は作曲をする時間がなかったんだ。昔の曲ばかりを歌ったライヴ盤は作って、グラミー賞を受賞したけれど。でも、新曲ばかりが詰まったこのアルバムで、音楽活動に完全復帰したという感じだね。

『バンダ・ラルガ・コルデル』は、デジタル技術の分野やコミュニケーション(ブロードバンド、web2.0、さらに次世代のものなど)をテーマにした、音やテーマにおいて現在のそして幅広い(ブロード)な音楽バンドだ。一方、コルデル(民衆文学)というのは、ブラジル北東部の代表的な大衆文学または大衆詩の様式のことで、このアルバムのさまざまな歌詞に見ることができる」

ご存じの通り、7月末でジルはブラジル文化相を辞任。過去何回も大統領ルーラにかけあい、ようやく認められたわけだ。ベクトルの方向が完全に音楽活動に向けられた新作と辞任直後の来日。語弊はあるかもしれないが最良のタイミングで大阪の観衆はジルのライヴを体験したことになる。

「大臣の職を受けたときに、アーティストとして創作活動や仕事はあまりできないだろうと確信していた。まさにその通りで、ほんの少ししか演奏も歌もできず、作曲もできないまま約6年も過ごして、自分のエネルギーと時間の大部分を政治活動に専念していた。実際のところ、音楽に専念できるとはちっとも思っていなかったよ。そうなると分かっていたから、不快でもなかった。

詩人フェルナンド・ペソアが〝自身の心が小さくないならば、すべてのことに価値がある〟と言っているように、僕の魂がいい大きさで、大臣として経験したことがこれからの人生でやること全てに役立って欲しい」

続いて「テンポ・ヘイ(時の王様)」。1984年の『ハッサ・ウマーナ』が初出、そして1994年の『MTVアンプラグド』や珠玉の弾き語り作品『ジルミノーゾ』で取り上げられた名曲。もう完全にジルの世界にみんな引き込まれている。続いて〝サンバ!〟と一言小さく叫ぶと会場が総立ちに。魔法を見ているようだった。ここからは「アンダール・コン・フェ」〜ゴルドゥリーニャ作「シクレッチ・コン・バナナ」を挟んで「畳の間の芸者」「ひっつくなって」「オッコ・ド・ムンド(世界の穴)」「死は怖くない」と最新作のナンバーが続く。中でも特筆すべきはハンドマイクで歌う「オッコ・ド・ムンド(世界の穴)」。ナサゥン・ズンビやレニーニばりのヘヴィーなマラカトゥ・ロック。ステージの端から端までを駆け抜け、ステップを踏み、裏声を何度も織り交ぜながら会場を煽りまくる様子は、カエターノ・ヴェローゾの『セー・アオ・ヴィーヴォ』を遙かに越える衝撃。こんな66歳は他にいない。

「やっぱり音楽家から見ても、とても〝音楽家〟なんです。ミュージシャンと言ってもいい。カエターノは(ジルより)もう少しコンセプチャルであり、プロデューサーであり、演出家でもあり、自分という媒体を使っていろいろと表現できる。悪い意味じゃなくて器用なんです。自分で自分をプロデュースして、染める。それに対してジルはミュージシャンそのもの。ギターのプレイとか自己流のハーモニーというのも、ものすごく印象的だし、演奏して歌っているのが大好きなんだな、というのが伝わってくる。比べるならば、カエターノより、音楽家だなあ、と。一回決めたジルベルト・ジルをやり続けるのではなく、自分を完成させないで時代と共に、時代のものをどん欲に取り入れてそこにメッセージを返すと言うことをやり続けるのは、共通するところですよね、カエターノと。50には50のロックがあって、60には60のロックがある。若いうちにできたイメージをやり続ける、っていう美学も好きなんですけど、それよりは時代と共に変化していく人が好きです。とはいえ〝ジルベルト・ジル〟というのはぶれずに昔から一緒。それがなきゃ、できないことですね」(宮沢)

中盤からはレゲエ・パート。ボブ・マーリーの「三羽の小鳥」に続いては、「イパネマの娘」のレゲエアレンジ。ボサノヴァに対するアプローチとして、アレンジは異なるが『ヘファヴェーラ』に収録された「ジェット機のサンバ」を思い出させる。「ビートルズのナンバーもレゲエで……」とMCで言った通り『アビーロード』からジョージ・ハリソン作の「サムシング」も見事なブロードバンド・バンドのアレンジに染め上げられていた。ここで宮沢氏が再び登場し、万雷の拍手。歴史的な「島唄」の共演へと移る。100周年を象徴する、一度目のクライマックス。

「実は、ブラジルの人であの曲をカヴァーした人は今までにいないんですよ。カチアはフランスがベースなので。だからジルに歌ってもらえたらいいなあ、って昔から思っていました。あるいは、シコ・セーザルとか。ああいうブラジルの大地を感じさせてくれて、それを表現できる人。おっきいじゃないですか、表現する世界が。それならジルだな、って勝手に想像していたんですが、その通りでしたね……」(宮沢)

日本人もブラジル人も一緒に手をくゆらせる姿は、この上なく美しかった。

宮沢氏が退場し、怒濤の名曲オンパレード。「サララ・ミオーロ」「カヤ」「パルコ」「ノス・バハッコス・ダ・シダーヂ」。アンコールまで入れると、「ヴァモス・フジール」「エスペランド・ナ・ジャネーラ」「聖なるバイーアの娘」。どの曲も、誰も聴いたことのない全編新装のアレンジだ。常に新しい物を取り入れる姿勢はここにも現れている。ミュージック・ディレクターのセルジオ・シアヴァゾーリをはじめ、ジルのサウンドには欠かせないアルトゥール・マイアとアレックス・フォンセカ。カルリーニョス・ブラウンの一番弟子、グスターヴォ・ヂ・ダルヴァ。ここ数年数々の他のアーティストからのオファーを断り続けジルのバンドに参加し続けるクラウヂオ・アンドラーヂ。そして弱冠23歳のベン・ジル。ジルのバックバンド史上、最強と称されるブロードバンド・バンドの演奏も見事だった。

「ツアーに参加しているアーティストたちは、僕とはもう長い付き合いだし、ここ10年の様々なプロジェクトで僕のバンドとしてやってきている。一番新しい顔は、息子のベン・ジル。2年前にグループに参加して新作では存在感が出たね。若者たちがやっている現代的なポップスの要素を、今のやり方で取り入れてくれた。リミーニャがレコーディングで彼の意見を聞きながらやってくれて、すごく良いことだと思う」

その場にいた者の全てに衝撃と感動を与えた日本公演初日は、こうして幕を閉じた。ステージ終了後のジルは、汗一つかいていない。

大阪公演・東京公演ともに開演前のアナウンスが以下のように流れた。

「本日の公演は、場内での撮影・録画は公認されております。本日のステージをぜひ撮影・録画していただき、公演終了後にジルベルト・ジル&ブロードバンド・バンド公式HPへアクセスして、皆様の撮影されました画像・映像をアップロードしてください」

これこそがまさに、形を変えた21世紀のトロピカリズモだと思う。宮沢氏も大阪・東京ともにステージ上で、自身がジルにかけてもらった言葉を紹介している。

「若いの、トロピカリズモは音楽のジャンルではなくて、音楽家としての態度を示すことなんだ」

形を変えた、この21世紀のトロピカリズモは10年後、いや5年後には世界中のスタンダードになる可能性も十分にある。

「記録用そして発信用の新しい機器が一般化して、誰でも撮りたい人は撮って、皆に見せて共感するということが当たり前になってきていることを受けて、この発想が生まれた。ライヴやツアーでは、毎回そのときにしか見られないことがたくさん起こるからね。観客は、僕が呼びかけている通り、参加することを分かってくれてきている」とジル。さらりとした言葉で、システムと闘うトロピカリスタ。この原稿を読んでくださっている方に、もう一度お願いしたい。場内アナウンスでも流れたとおり、公式HPにアクセスし、映像は YouTube へ、画像は flickr にアップして欲しい。ジルから受けたエネルギー、オーラ、ポジティヴ・ヴァイブにレスポンスする、一番シンプルな方法だ。誰よりもジルがそれを望んでいるのだから。

東京公演は、奇しくも〈9・11〉の日だった。「島唄」に続き、大阪公演では「サララ・ミオーロ」が歌われた位置で、ジルがぽつり、と話し出す。

「〈9・11〉の記憶を風化させてはならない。一緒に歌いましょう」

ジルは国連本部でもこの曲を歌い上げ、人々を感涙させたことがある。自らも軍事政権に追われ、亡命せざるを得なかった過去があるジルは、チリのサルバドール・アジェンデ追悼30周年記念コンサートに駆けつけ、「ソイ・ロコ・ポル・ティ・アメリカ」とこの曲を歌った。心優しきバイアーノは、世界を代表する平和の使者でもある。

ジルのギターから、静かに、「イマジン」の演奏が始まった。

◆「愛知ブラジル交流フェスタ」、そして「10,000 SAMBA!」

僕らがもし海外に行って同胞日本人アーティストのステージを見たり、どこかで遭遇したとき、冒頭のようなシチュエーションを想像できるだろうか、と言ったら少し難しい。日本に暮らす31万人のブラジル人にとって、誰もが喜べるアーティストと言ったら、ジルベルト・ジルその人だったのかもしれない。100周年のこの年、どんなアーティストを呼んだら、日本人もブラジル人もひとつになれるのか ──。イベントを立ち上げるとき、誰もが頭を悩ませた。

横浜のイベントではホスト役を務めた宮沢氏は後日こう語っている。

「今までは日本にいる31万人のブラジル人と、日本人との交流がなかったんじゃないだろうか?、と。日本は島国ですし、なかなか大量の外国人を受け入れることに慣れてない。でも出入国管理法も改正された。決めた以上はそうすべきであって、受け入れないといけないし、混乱・混沌を覚悟しないといけない。どうつきあっていくかというのを、考えねばならないのに、現状では、なんとなく住み分けて、時間が経つのをただ待つことしかできていないと思うんですよね。受け入れたものの、どう仲良くなっていくかを考えている人は少ないと思うんです。聞こえてくるのは、ゴミの出し方が違って住民が怒っているとか、学校でいじめがあるとか、そういう摩擦・軋轢ばかり。生活習慣は確かに違いますよね。でも、もっと交わり合っていけば、状況は変わってくると思うんですよ。そっちが先だろう、って気がするんです。今回、〈愛知ブラジル交流フェスタ〉に関しては愛知県が全面的にオーガナイズしてくれました。在日ブラジル人と、日本に暮らしている日本人が、もっと交流する場があってしかるべきだと愛知県も考えたわけですし、公演終了後には〝あんまり今までああいう機会はなかった〟っていろんな人に言われたんです。とてもいいきっかけになったんじゃないかと思う。あの楽しさをみな知っちゃったわけだから、今後もっともっと同様の企画が出てくればいい。仕事をするために日本に来ている人が多いでしょうから、そういう人たちが一人でも来られるように、フリーライヴにしたんですけどね。で、考えるわけです。ガンガ・ズンバが一緒にやるのにあたって、彼らブラジル人が喜んでくれる人は誰だろう、と。ブラジル人ってひとことでなかなか言えなくて、リオの都会に住んでいる人、サンパウロの都会に住んでいる人、内陸のちっちゃい村に暮らしている人、生活も聴いている音楽も違うわけだから、いろんな名前をイメージしていたんですが、やっぱりジルベルト・ジルだな、と。みんな知っているし、ということでジルにしたんですが、それで大正解というか、他のアーティストは今になってみると考えられないですね。ジルが日本に来てくれている、って事実だけでも在日の人は嬉しいだろうし。遠く国から離れてね、なかなか日本の人たちと交われず、暮らしてらっしゃる人たちにとっては、楽しい時間だったと思うんですよね、ジルを聴くのは」

愛知〜東海地区は多くの在日ブラジル人が居住している。そんな中、ジルから送られたメッセージはいっそう心に響く。

「ブラジルは世界で一番多く日本移民がいます。サンパウロ、パラナー、バイーア、パラー、そのほか全ての地域で、日本の労働、芸術、習慣、技術、スポーツが普及し、まだ形成しつつあるブラジルの文明の一部となっています。そんな歓迎すべき存在の100周年をここ愛知で祝うことは大きな喜びです。過去、現在、未来において世界の形成に欠かせない日本の人々と文化に、愛と尊敬を」

朝から整理券を求める人が押し寄せた愛知公演。ガンガ・ズンバのステージからすでに盛り上がりは最高潮。ツアー中にすっかり親交を深めたグスターヴォ・ヂ・ダルヴァが「新メンバーです」と宮沢氏に紹介され、ガンガ・ズンバに数曲参加。この時点で人種も国籍も関係ない空間がステージ上も観客側にもできあがっている。

ガンガ・ズンバに続くジルのステージは、時間の関係もあり大阪・東京に比べ7曲ほどコンパクト。しかしながら会場を埋め尽くす観衆を満足させるには十分だった。笑顔が溢れていた。公演終了後、バンドメンバーが「ブラジルのどこかの街でやったみたいだったな」と言っていたのが印象的だった。

そして翌日はジルの日本終幕となる横浜・赤レンガパークでの「10,000SAMBA! 〜日伯移民100周年記念音楽フェスタ〜」。宮沢氏にとっては、7月のブラジルツアーから続く、いや、ここ数年をかけてずっと準備してきたプロジェクトの集大成でもある。

「ピークですよね、俺の中で。音楽家としての19年の歩みの一番のピークだし、ブラジルと関わった14年間の中でもピーク。全てがそこに向けてあったわけで、そこから先はあまり考えなかったし、考えられなかった。全てを賭けて、必ず成功させるんだと。ブラジル国内のライヴに関しても、愛知も横浜も、一人でも多くのブラジル人、日系人、日本人に足を運んでもらえるように、そのためにできることはなんでもしてきた。いつもは近い将来のことを決めながら活動してきたんですが、あえて決めないで進めてきた。どこかで俺の中でブラジルの総括、っていうか、ちょっとここでピリオドを打って、また違うことを考えたいな、というような思いでいたんです。でも、嫌いになったならまだしも、やっぱりね、そういうものじゃないな、と。例えばジルは今度はブラジルで一緒に回らないか、と言ってくれるし。7月のブラジルツアーでゲスト出演してくれたフェルナンダ・タカイは今度はミナスジェライスで一緒にライヴしようと言ってくれる。何かが終わると何かが始まる。そう実感しましたね。僕だけの力ではないんですが、この7月と9月は、誰よりも深く、音楽でブラジルと日本を繫ぐことができた自覚があるし、きっとジルにもあると思う。そういう経験をしましたからね、それを生かさないといけない」(宮沢)

20000人がこの記念すべきイベントの目撃者となり、100周年を祝福した。ジルベルト・ジル&ブロードバンド・バンドがこのツアーでは初めて演奏した「アケーリ・アブラッソ」。大きな大きな抱擁は20000人に送られ、宮沢氏と、ガンガ・ズンバと、ザ・ブームに送られた。それは日本に住む31万人の日系ブラジル人はもちろん、きっとはるか遠く、横浜港から海を渡って、ブラジルに住む日系人150万人にも届いたに違いない。

(月刊ラティーナ2008年11月号掲載)

ここから先は

世界の音楽情報誌「ラティーナ」

「みんな違って、みんないい!」広い世界の多様な音楽を紹介してきた世界の音楽情報誌「ラティーナ」がweb版に生まれ変わります。 あなたの生活…