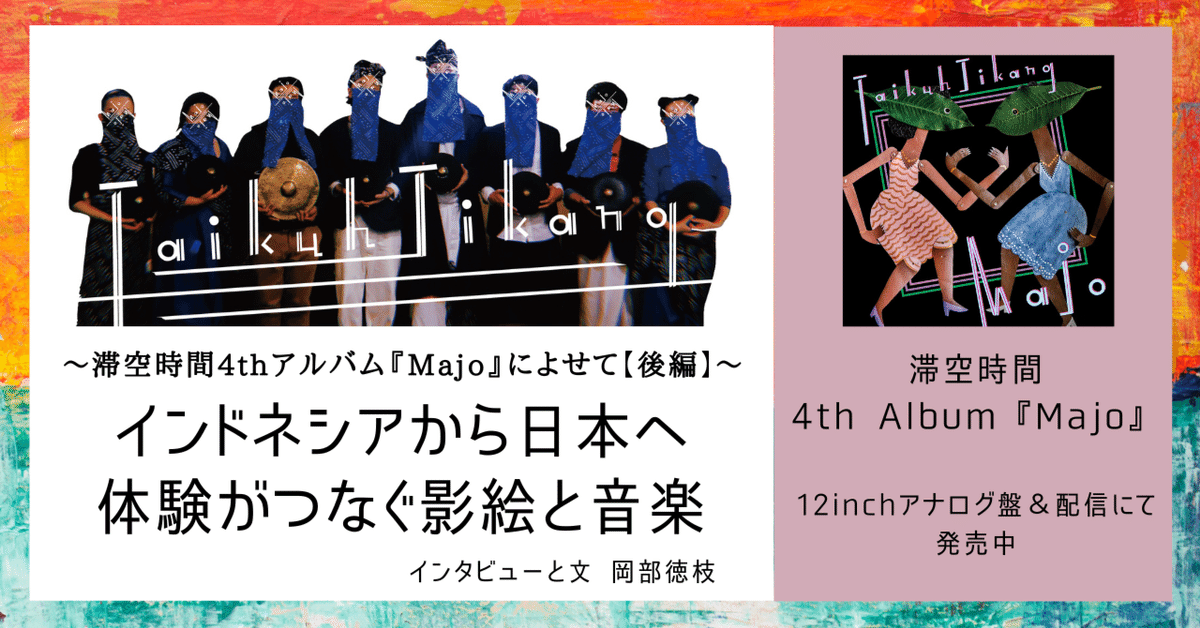

~滞空時間4thアルバム『Majo』によせて【後編】~ インドネシアから日本へ ─ 体験がつなぐ影絵と音楽

インタビューと文/岡部徳枝

影絵師、音楽家の川村亘平斎がリーダーを務める「架空の島の民謡」をコンセプトにしたユニット、滞空時間。2021年6月にリリースされた4枚目のアルバム『Majo』によせて、その魅力を探る記事の【前編】では、本作が生まれるまでの伏線を辿るべく、2016年秋から1年間、川村亘平斎が過ごしたインドネシア・バリ島の話をお届けした。

【前編】でも書いたが、川村は滞空時間の活動と並行して、日本各地の民話を影絵作品として再生させるプロジェクトを続けている。そうした影絵師としての活動が称えられ、2016年に「第27回五島記念文化賞美術新人賞」を受賞。1年間のインドネシア暮らしは、その研修として機会を得たものだった。

川村はバリ滞在中、古典影絵の深部を学ぶべく、バリ最高峰のダラン(影絵師)と名高いイ・ワヤン・ナルタに師事。同時に、滞空時間の作品に登場する架空の島「ワラケ島」を探しに出かけたり、カリマンタンの森の中で創作影絵の上演をしたり、新作影絵のヒントを求めて、ジャワ島、スラウェシ島、北マルク諸島など、周辺の島々へと渡った。

そうしたインドネシアでの体験が、その後の活動にどうつながっていったのか。【後編】では、日本帰国後の影絵芝居活動について、また、滞空時間のアルバム『Majo』が生まれた経緯と内容について、川村亘平斎に聞いた “続き” の話をお届けする。

—— 2017年秋に日本へ帰国してから、全国各地で精力的に影絵芝居の活動をされていますね。バリでは初めて古典影絵をしっかり学んだということでしたが、その体験が帰国後の創作にもたらした影響などはありますか?

川村亘平斎(以下、川村) 師匠のナルタさん(イ・ワヤン・ナルタ)が、影絵師ってものは、まず古典的な物語を勉強しなくちゃいけない、同時に新作もどんどん作り続けなきゃいけないと言っていたのがすごく残っていて。日本で僕がそのミッションを遂げるにはどうしたらいいだろう? と考えるようになりました。バリでは、影絵師が古典影絵を上演するのは、その土地と、そこにかつていた人間と、今、影絵を見ている人間とをつなぐための大切な行為。バリの社会において影絵師が果たすべき役割といえると思います。それを日本に置き換えたとき、じゃあ日本における古典的な物語とは何なのか? ってことにまずぶちあたりました。僕がいくらバリで古典影絵を学んできたからといって、日本でそれをそのまま上演すればいいということではない。現代にありがちなタコツボ化した趣味のひとつとしてバリの影絵が受け取られてしまうのは、違うと思っています。日本の社会の中で影絵師という仕事・役割が機能するためには、この土地で生まれた昔の物語を探すこと、そしてその物語を使って新しいものを常に作り続けることが大事なんだ、と。帰国してからここ数年、ありがたいことにいろいろな影絵芝居のオファーを頂けたので、そんなことを自分なりに探りながら、日本各地を巡ることができました。

—— 土地の昔の物語を探して、新しい物語を作るという行為において、大事にしているのはどのようなことですか?

川村 まず、物語になる以前の「言語化されていない痕跡」を見つけるということだと思います。もちろん「古事記」や「万葉集」といった日本の古典的な書物を読むことはポイントとして大事だけど、それが出発点になると見失ってしまうものがあったりする。実際にその土地に行くと、記録には残されていないことが見えてくるので、そうやって物語が生まれるより前の物語の種みたいなものを追求するというか、もう一層奥の物語を想像することを大事にしています。ナルタさんは、「ワヤンを観ているのは、生きている人だけじゃない。死んだ人も一緒に観ているんだ」って言っていて。初めて聞いたとき、僕はぎょっとしたんだけど、本人はまったく特別なことを言っている感じじゃなく、むしろ当然のことのように話してた。ここにいない誰かも同時に見ている可能性があるってこと。時空を超えるというか、そういう目線を持つことが大事なんだって教えてもらった気がします。たとえば僕が、ある土地の崖の上に建つ古いお寺に行ったとして、昔ここまで津波が押し寄せてきたって書かれた碑を見たとする。そのできごとを思いながら崖の下を眺めていると、ふっと津波が来たビジョンみたいなものを感じちゃったりするんですよね。今僕が立っている場所は、時間が違えば津波が押し寄せてきた場所なんだ、と。それを想像するってことが重要だと感じています。実際のところ、僕らは過去に戻れないし、未来のこともわからない。でも、逞しいイマジネーションがあれば、自分の中で疑似体験ができる。バリでワヤンを勉強しなかったら、こういう考え方に至らなかっただろうけど、今はすごく大事にしていることですね。

—— 初めて訪れる土地では、具体的にどんなことから始めるのでしょうか?

川村 まず図書館に行って本を読み漁って、気になるところを洗い出してから、フィールドワークに出かけます。2つくらいの場所へ行くと、3つ目に行こうとしていた場所の情報が含まれていたりして、あぁ正しかったんだなって思ったり。もしくは、別で探していた情報に出会ったりして、どこかでスタート地点に戻ってくる。そういう循環が見えるまで続けていくと、土地の円環が見えてくるんです。僕なりのテリトリーができあがっていく感じっていうのかな。そこから初めて物語を組み上げていきますね。組み上げていく作業としては、最初に、フィールドワークした土地の「時空間座標」というものを作ります。時間を縦軸、空間を横軸と捉えて、土地のいろんな年代の地図を積み重ねていくイメージ。地図だけで考えると平面になってしまいがちだけど、時代の幅も含めてその土地を捉えると立体的に広がって、普段は見えてこない景色が立ち現れてくるんです。そんなふうにして、「時空間座標」の中にある「時空の階段」を昇り降りするようにしながら物語を作っていきますね。

—— 時空の階段っておもしろいですね。土地と時代を旅している感覚。ある意味、さっきお話されていた疑似体験のような。

川村 そうですね。そうやって僕が作る物語は、いつもファンタジーとして消化されがちなんだけど、その中には必ず、強度のある事実、歴史的な事実が埋め込まれているんですよ。9割ファンタジーで、1割は強固な事実。この事実を埋め込むという作業が、物語の核を作るためにすごく大事。だから、フィールドワークではいつも事実とフィクションの接点を見つけることに力を注ぎますね。あっちで見つけた嘘みたいな民話が、こっちで聞いた事実と重なるぞ!みたいな瞬間、「きたー!」ってむちゃくちゃ興奮する(笑)。嘘と本当がクロスする境界線みたいなものは、物語を作る上で大事にしています。

—— 現実と非現実の交差するところというか。

川村 そう、具体的な話をすると、最近、妖怪の物語を作ってほしいっていう依頼が多くて。フィールドワークしていると、「昔の人はこれを見て妖怪だと思ったのかもしれない」っていうフラッシュバックがいろいろなところで起こるんですよ。あるとき、龍の神話が伝わる土地で、「昔の人はこの滝を見て龍だと感じたんですよ」って聞いた場所に行ってみたんですけど、そこで流れ落ちる水を凝視していると、僕も龍みたいなものが想像できちゃうんです。ナルタさんが言った「ここにいない誰かも同時に見ている可能性」ってことを考えると、その滝の前で何百年も前の誰かとつながるっていうか、昔、村人が「龍だ」って言っている瞬間を同時に体験している感覚になるんですよね。龍が本当にいるかどうかってことは誰にもわからないファンタジーなんだけど、僕が「龍がいたと思った気持ち」は本当で、それは昔のここにいた誰かも同じ気持ちになっただろうと想像できます。こういう実体験こそ大事。それがないと、物語が嘘になっちゃう。バリの影絵も現実と非現実が交差する要素があって、ファンタジックな物語の中に、ふと教訓的なメッセージが入っていたりする。幻想的で笑いもあって楽しめるんだけど、最終的に土地の人たちに何かのきっかけを残せるような影絵物語が作れたらいいなと思ってます。

—— 音楽的な側面では、帰国後、何か変化はありましたか? バリでは、イ・ワヤン・サルゴ氏に師事して、影絵の伴奏楽器であるグンデルを習っていましたね。

川村 自分がバリで影絵を演じる側になってからわかったことなんだけど、グンデルを演奏している人って、いい意味で何も考えていないんです。たとえば人って、すごく重い事実を突然伝えられても受け入れられないじゃないですか。それと同じように影絵でも重い物語を伝えやすくするために、言語化された意味を含まない、ある種の軽さを持った音楽の存在って重要なんだなって感じたんです。自分が影絵をやっていなかった頃は、伝えたいメッセージを音楽にこめなきゃいけなかった。でも今は影絵があるから、音楽に言語化された意味はいらなくて、もっと感じるままに気持ちいい音をただ追及すればいいんじゃないか、と。そうふっきれたので、自分の音楽にとってもバリで影絵を勉強できたのは重要なことでした。

撮影/RYO MITAMURA(以下同)

—— アルバム『Majo』の制作には、そういった音楽に対する気持ちの変化がどう反映されたのでしょうか?

川村 自分の好きな音楽、聞きたい音楽をリスナー目線で作ろうと思いました。以前は、プレイヤーとしてのエゴが出すぎていたと思うんです。日本でガムランを使ってオルタナティブな音を作る人がなかなかいなかったし、自分がガムランをやらなきゃ! みたいなところがあったのかも。今回は、イージーリスニングの範疇に入るような作品にしたくて。たとえば波の音を聞いて心地いいって思うことに意味はないじゃないですか。どういう意味なのか考える前に、気持ちいいから聞くっていう無意味さ。そうやってより動物的に聞けるような音楽を作りたいと思いましたね。

—— コンセプトは「ディスクUNIONで知らない国のコンピレーション・アルバムをジャケ買いしたら大当たりだった」。よくわからないようで、実はとてもわかりやすい絶妙なコンセプトだと音源を聞いて納得しました。

川村 僕は、ずっと何かのカテゴリーから逃げるようなものを作ってきた気がするんです。この世界のどこかには、誰にもカテゴライズできない音楽が落ちているんだけど、誰かがそれを見つけて、どこかにカテゴライズするという行為をしてきた。そういう音楽の歴史がある中で、僕は常にちょっと外側にいようとしてきたところがある。だから自分の作品を、あえてうまく説明できないような状態にしちゃうところがあるんだけど、今回はわざとコンピレーション・アルバムっぽく見せて、どこかにカテゴライズできるよう置いたつもりです。一方で、ライブは「あれはなんだったんだ?」って誰も説明できないような遊びまくったものにしたいな、と。ここ数年、音源で聞きたい滞空時間と、ライブでやりたい滞空時間の世界は違うと思い始めていたので、今作でそれを実現したという感じです。ライブで表現不可能なものを録音した。いわばファンタジーですね。

—— 録音物がファンタジーというとらえ方、おもしろいですね。ブックレットに書かれていた曲ごとの物語も、すごくおもしろい。

川村 音楽はあくまで言語化された意味を持たないBGM的に聴けるものにしたかったので、その音楽を聞いて想像した詩的なものを、あえて別物として書いてみました。2曲目の「Apa Uleh Uleh」に添えた文章は、カリマンタンに行ったときの思い出とファンタジーを混ぜたもの。YouTubeを観たら、島を離れて都会に出た男が歌っていたっていう話なんだけど、その男は僕のつもりで書いてます。その男のように、今は僕が島にいないってことが今回のアルバムにおいてすごく重要。前作までは、ある架空の島で行われている演奏で、今作からは、島から出ていった男がどこか都会の場末のライブハウスで島の音楽をエレキ化してバンドを組んで演奏しているみたいな。その島にいない不在感っていうか、思い出している感じで作ったアルバムです。

—— 作り方としては、川村さんがまず曲作りをして、それをほかのメンバー7人に渡してレコーディングという流れですか?

川村 今回みんなで集まってせーので録音したのは、2~3曲。基本的には、バラ録りです。しかもパーツごと録音して、それを自分が後で料理していくというスタイル。メンバーには最初のデモ音源は聞いてもらったかもしれないけど、全員できあがりを聞くまで、どういう曲か知らないっていう状況でした。なんでそんなことをしたかって言うと、コロナ禍でライブもできないし、みんな家で鬱屈としていたから、とにかく「演奏したい!」っていうファーストインプレッションをぐっとつかみたかったんです。「セッション感があっていい」って感想をどこかで読んだけど、実はバラ録りっていう(笑)。でも、それはアンサンブルしている気配が漂ってるってことだからすごく嬉しかった。バイオリンのGOくんは、今作に2曲しか入っていないんだけど、いなくても後ろにいるんだなって思える気配があって、すごくおもしろい。本人は完成形を聞くまで、自分が弾いたものは1曲も使われていないと思ってたらしく、「僕は音を出していない “存在” なのかと思ってた」って言っていて、その録音物に漂う “存在” って表現はヤバいねって(笑)。聞いた瞬間にぶっとぶ、聞きすぎると戻ってこられなくなるっていう感想もあって、それは「Majo」というタイトルに関連するけど、妖気のようなものが漂っているのかなって。今回そこにいろんな人が反応してくれてすごく嬉しいです。

——タイトル曲「Majo」のさとうじゅんこさんのヴォーカルには、ぶっとびました。

川村 レコーディングのとき、僕もキレキレな第一声にぶっとばされました(笑)。僕にとっては、この曲ができたから、この先20年は新曲作れなくていいかなってくらい特別な曲です。ガムランと西洋音楽の関係性を考えたとき、たとえば西洋音楽のハーモニーの中にガムランをはめこむ音楽も、ガムランの演奏の中にキーボードを持ってきて鳴らす音楽も、僕にはどちらも取って付けた感があって。両方の音が均等に鳴っているような、そのバランスはどこにあるのかとずっと探ってきた果てに、今回の「Majo」があるんです。たぶん、聞いたことがありそうで聞いたことのない音になっていると思う。日本人が聞くとガムランっぽく聞こえるけど、バリの人が聞くと自分たちの音楽をものすごくアレンジしているように聞こえるはず。どちらからも異物感があって、だけど聞いちゃうみたいな、その感じがうまく表現できたと思っています。

—— この曲には、川村さんの中にあるポップスの記憶も入っていると聞きました。

川村 そうですね。記憶の話でいうと、音楽を作る人って、自分が聞いてきた音楽から逃れられないと思うんです。音楽は模倣の世界で、完全なるオリジナルなんて作れない。それを受け入れられたことと、今回はただ自分の好きな音楽を作りたいという思いがあって、幼少期に聞いたポップスの気持ちいいなって思うコード進行とか、つい鼻歌で歌うユーミン的なメロディーを取り入れてみようと。さらにそこに、大学時代から自発的に勉強して、好きになったガムランのエッセンスをミックスした感じです。なんだろう、だから本当にいろいろな意味で特別な曲ですよね。

——どこの国の言語でもない架空の言葉が歌われるのは、滞空時間の特徴ですが、意味を持たない言葉が歌われていながら、この曲に横たわる大きな愛みたいなものはなんだろう、と。大切なものを抱きかかえるような。なぜか泣けてくるんですよね。

川村 インドネシア研修のとき、フローレス島の村を訪ねて、伝統的な織物「イカット」の機織り名人おばちゃんに会ったんですけど、そのイカットたちが、ここにしかない! って叫びたくなるほど、ものすごいリアリティを放っていて、なんとも言えない感情が湧き上ってきたんですよね。悲しいのか、嬉しいのか、それこそただ泣きたくなるっていうか。ああ、自分はこれを探し求めていたんだなって突きつけられた感じ。「Majo」には、そのイカットおばちゃん的なものを込めたかったのかもしれません。結局、伝えたいのはすごく個人的なことなんですよ。たくさんの人の手がかかって、立派な映画やオーケストラが生まれることはあるけど、それと等価値なものが、あのフローレスの山奥のおばちゃんに宿っているんだよって。なかなか気づける人がいないから、誰かが気づいてあげなきゃって思うけど、はっきりとこういうことなんですって言えちゃっても危険。システムの中に取り込まれちゃうから。うまく伝えられない状態のまま、でももう少しみんなにわかってもらえたらいいなっていう。インドネシアは魔女の国で、古くから魔女は、自然の象徴とされてきた。僕は、このアルバムで、そういう曖昧としたものを引き受けられるような空間を作りたかったんだと思います。

—— 今のイカットおばちゃんの話は、ナルタさんにも通じるものがあるように感じました。【前編】の最後に書きましたが、日本へ帰国する前、バリでナルタさんが「ワリス(続けなさい)」という言葉を川村さんに残しましたよね。そのことを思い出すことはありますか?

川村 ナルタさんのこと、ワヤンを習っていたときのこと、毎日思い出します。たまに「なんで僕はこんなことをしているんだろう?」って立ち止まりたくなるときがあるけど、あのときナルタさんが「続けなさい」って言ってたからなぁ、じゃあやるかっていう(笑)。以前、僕が尊敬するガムラン奏者の皆川厚一先生に、「先生は何を思ってガムランを演奏しているんですか?」と尋ねたことがあって。皆川先生の師匠は、ロチェンさんといって、ナルタさんの師匠にあたる今は亡き偉大な方なんですけど、そのロチェンさんに恥ずかしくない演奏をすることだって言っていたんですね。正直そのときはあんまり理解できなかったんだけど、今はわかるような気がします。僕が日本で影絵芝居をやっていて、この先誰かに理解されないような場面があったとしても、ナルタさんだけはただ優しく見守ってくれるような気がしていて、そう信じられるなら続けられるかもしれない、と。芸を極めることにおいて、師弟の関係性はすごく大事なんだと思います。たとえ周りに誰もいなくても、ひとり師匠がいるってことで強くいられるというか。ナルタさんはもう僕にとって地蔵みたいなものですね。一人で山の中を歩いていて、藪をかき分けながら進んでいるときに、地蔵があると「ここは誰かが歩いた道なんだ、ここまでは人が来てよかった場所なんだ」って思える。そこを起点にもっと上に行くのか、下がるのかわからないけど、また次の地蔵まで歩いていけるような。そんな大きな存在です。

撮影/Taiki “tiki”NISHINO(以下同)

——3月に三鷹、5月に八王子で滞空時間のワンマンライブを行いましたね。今回の『Majo』から正式メンバーとして参加した鈴木雄大さん、あだち麗三郎さんはもちろん、5月の公演ではゲストに角銅真実さんを迎えた編成でした。

川村 あだちくんと雄大くんをメンバーに迎えたきっかけを話すと、ガムランって音が内へ内へ入っていく楽器なので、ホーンのような外に出ていく音がアンサンブルに欲しいなと思って、雄大くんにトランペット、あだちくんにサックスの演奏をお願いしたのがそもそもの始まりでした。あだちくんはドラマーでもあるので、ライブでは太鼓やガムランの演奏に入ってもらうことも多いですね。角銅さんはマリンバ奏者だから、鍵盤打楽器のことをよくわかっていて、ガムランの攻めたフレーズを教えてもすぐできちゃって驚きました。前からいるメンバーは、どちらかというと土着的な音楽をやってきて、土っぽいものに感度が高い人たちだけど、この3人は曲をポップにアレンジするってことに感度が高い人たちなので、その融合具合がすごくよかった。八王子のときは、総勢6人でガムランを演奏したんです。僕とHAMA、じゅんこさん、あだちくん、角銅さん、雄大くん。2012年の「ONE GONG」ツアーのとき、バリで現地のガムラン奏者たちと演奏しましたけど、あの感じが久々に出せたなっていう理想形で興奮しましたね。ぐちゃぐちゃぐちゃってなっているんだけど、ずっと多幸感が続くっていう。僕の中では常に、もう一人ガムランが鳴っているんだけど、ふだんは人数的に表現しきれなくて、それをあの日、角銅さんが埋めてくれた感じ。これだったらどんな世界の現場にも出ていける。そう思えるくらい、マジであの日の編成は最強でした(笑)。クールに抑制した音源と、エモーショナルなプレイを解放したライブと、今回のワンマンが実現したことで、ようやく思い描いていた2つの滞空時間の世界を見せられたと思う。今後も角銅さんがゲストで入ってくれることもあるし、この状態でいろいろライブをやってみたら、もう一つ深いところにいけそうな気がします。やっぱり音楽は体験だと思うんですよね。CDだけ聞いて情報を知って生まれる音楽と、実際に体験したことから生み出される音楽は、あきらかに違いがある。これまでインドネシアや日本各地を巡ってきた体験が今の僕を作っているし、生み出す芸術にもつながっていると思う。今またいろいろな手ごたえを感じながら進んでいるので、今後の滞空時間、影絵芝居のゆくえを楽しみにしていてほしいですね。

滞空時間ライブ情報

2022年8月15日(月)

@葉山 海の家OASIS

▶︎開演 18:00

滞空時間 オフィシャルサイト

川村亘平斎 オフィシャルサイト

川村亘平斎 インドネシア滞在時のエッセイ

LP『Majo』

microAction

MA/LP-4

4000円

作品詳細はこちら

岡部徳枝プロフィール

●東京都出身。1998年より編集プロダクションにて、ライター・エディター業を始め、レゲエ、ヒップホップなどの音楽記事を担当。2006年、フリーランスに転向。滞空時間のバリ公演DVD『ONE GONG』(2012年)、影絵師・川村亘平斎のDVD『A river flow』(2017年)にて、インタビューを担当。2011年、OKI meets 大城美佐子のアルバム「北と南」紹介文を担当したことを機に、大城美佐子と出会い、評伝執筆のための取材を開始。『愛唄(かなうた)』(2014年)、『島思い~ 十番勝負』(2017年)ではブックレットに寄稿した。2016年、沖縄へ移住。芸能や工芸、食など、沖縄のカルチャーについて取材、執筆を行う。大城美佐子の追悼盤『ウムイ』(2022年)に寄稿。現在は、大城美佐子の取材録音や資料と向き合い、新たな取材を重ねながら、本完成に向け心を注ぐ。

(ラティーナ2022年7月)

ここから先は

世界の音楽情報誌「ラティーナ」

「みんな違って、みんないい!」広い世界の多様な音楽を紹介してきた世界の音楽情報誌「ラティーナ」がweb版に生まれ変わります。 あなたの生活…