[2022.3] 【ロング・インタビュー】 ピアノトリオによるコンテンポラリー・ジャズの傑作『Jogo』を発表したフアン・フェルミン・フェラリスに訊く

インタビュー・文●宮本剛志 Text by Takeshi MIYAMOTO

↑アルバム『Jogo』のティーザー映像

カルロス・アギーレ(Carlos Aguirre)やアカ・セカ・トリオ(Aca Seca Trío)以降、アルゼンチンのフォルクローレでは最良のグループの1つが、フアン・フェルミン・フェラリス(Juan Fermín Ferraris)がヴォーカル、ピアノとして率いるクリバス(Cribas)だ。クリバスは2014年にデビュー作を発表して以降、コンスタントにリリースを続け着実にファンを増やし、2020年には待望の来日ツアーを行った。残念ながら、ツアーはCovid-19の発生により中断されてしまったが、東京ではフアン・フェルミン・フェラリスのソロ・コンサートも行われていた。

彼はジャズ・ピアニストとしての一面も持ち、2019年には初のソロ・アルバム『35mm』を発表。『35mm』はイスラエル・ジャズ的な民族的なメロディーを持ったコンテンポラリー・ジャズに、クリバス(Cribas)というグループ名の元にもなったアルゼンチンの鍵盤奏者モノ・フォンタナ(Mono Fontana)の名作『Cribas』(2007年)を思わせるミュージック・コンクレートが融合した傑作だ。

その東京でのソロ・コンサートは『35mm』のメンバーとは異なり、フアン・フェルミン・フェラリスによるソロ・ピアノ、そしてクリバスのベーシスト、ドラマーが一部の曲で参加する形で行われたが、そこでは『35mm』の曲以外に、すでに新作『Jogo』に収録されている曲も演奏されていた。まだ『Jogo』を録音するメンバーは決まっていなかったそうだが、クリバスのメンバーでもあり、名うての歌手や奏者たちが参加するフォルクローレ・グループ、ドン・オリンピオ(Don Olimpio)のメンバーとしても知られるディエゴ・アメリセ(Diego Amerise)は結果として新作のメンバーに含まれることとなった。

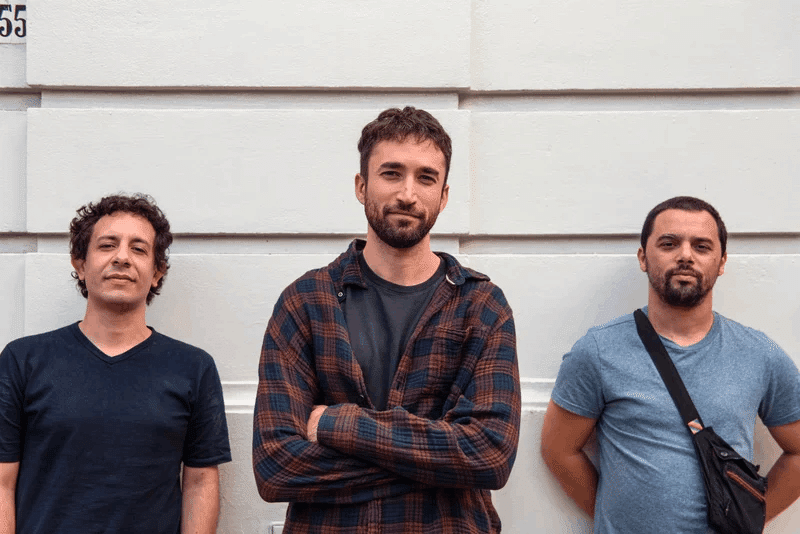

フェルミン、ディエゴ というクリバスの2人に加え、ドラマーとして迎えられたのは、トルコのイスタンブール出身で、現在は彼らと同じくラ・プラタで活動するパブロ・ビアンチェット(Pablo Bianchetto)だ。パブロは、クリバスの元メンバーで、フェルミンのソロ前作にも参加するベーシスト、バレンティノ・サンパオリ(Valentino Sampaoli)のソロ作『Arquetipos y Esplendores』(2020年)に参加し、正統派のジャズ・ドラマーの顔を見せたかと思えば、グアルダ・ラ・カーラ(Guarda la Cara)の『Tris』(2020年)では、ヒップホップやネオソウルにも影響をうけたドラミングをも披露していたりと、彼についてのプロフィールなど詳細はわからないながら、幅の広いプレイヤーだということは間違いない。

そんなピアノ・トリオで演奏されるのは、ブラッド・メルドー(Brad Mehldau)、シャイ・マエストロ(Shai Maestro)やマリオ・ラジーニャ(Mário Laginha)などに影響されたコンテンポラリー・ジャズだ。加えて、南米的なリズムやメロディーが端々に現れるということにおいても、フェルミンのオリジナリティーを感じさせる内容となっているが、詳しくはインタビュー本文を読んでいただきたい。

▼

⎯⎯ 今でも、クリバスの来日公演が完遂できなかったことは残念に思っています。まずは2020年の来日公演についての思い出や、コトリンゴと録音したスピネッタ(Spinetta)のカヴァー、「Ludmila」の録音について教えてください。

フアン・フェルミン・フェラリス 日本へ行けたことは、私の人生にとって転機だったと思うんです。音楽のおかげで旅をすることができ、とても感謝しています。東京のあちこちの街の通りを歩き、気になる場所には全て入ってみたいと思ったことを覚えていますよ。全ての食べ物を食べてみたかったんです。ツアーに携わった皆さんのおもてなしに感謝しています。皆さんをアサード(アルゼンチン式バーベキュー)に招待できれば嬉しいですね。

この旅はとても重要なものだったので、帰国後すぐに次の機会に備え日本語の勉強を始めました。パンデミックによって旅を続けることができなかったので、私は1人で日本に戻り、3ヵ月間で可能な限り多くの都市で演奏する、というアイデアがあります。Li-Poでのソロ・コンサートの経験はとても興味深いものでしたし、他の場所でも演奏できればどれだけ良かったでしょう。

また、コトリンゴさんと吉田篤貴さんの弦楽四重奏と録音できたこともとても嬉しかったです。彼女たちと一緒に「Ludmila」をレコーディングするのがどんな感じだったか想像してみてください。その時に私は、自分の願いとスピネッタの願い、その2つを叶えていると感じました。私が好きな音楽家であるスピネッタの曲を、スピネッタが好きなアーティストだったコトリンゴと一緒に演奏できたんです。

一方で、言葉が障害にならず一緒に仕事ができたという実感がありました。そしてこの数週間、1人で演奏するだけでなく、日本の音楽家とグループを組んで新しいツアーを行う可能性についても考えていました。

⎯⎯ 渋谷のLi-Poという場所であなたのソロ・コンサートがあったとき、新作に収録している「Driana」と「Sacoa」などを演奏していた記憶があります。いつからこのピアノ・トリオ編成のプロジェクトは始動したんでしょうか?

フアン・フェルミン・フェラリス このトリオ編成のプロジェクトは日本に行く前からすでに始まっていたのですが、レパートリーもメンバーも決まっていませんでした。『Jogo』に収録されている曲の多くは、2016年から2018年にかけて作曲したものです。Li-Poでソロピアノのコンサートを行ったとき、アルバム『35mm』の発売ライヴとはいえ、レパートリーを一新したいと思い、本作に収録されているいくつかの曲を演奏しました。ソロ・ピアノのセクションで「Cucina」と「Lina」を、ピアノ・トリオのセクションで「El brujo」「Driana」「Festa」などの曲を試したことを覚えています。録音されないまま取り残されていた音楽も演奏した記憶もあります。アルバムを録音するときには、何年も前に作曲した曲を録音することがよくあるんですよ。

ジャズ・トリオで演奏してみたいとずっと考えていたんですが、アイデアが成熟するのを待っていました。その理由の1つには、他の旋律楽器なしにピアノを弾くことができるまでに数年かかったということ。もう1つは、自分がイメージするような音を出すミュージシャンがまだ見つかっていなかったこと。最終的には、いくつかの点で発見もあり、とても満足する結果となりました。

⎯⎯ 今作のタイトル、コンセプトについて教えてください。

フアン・フェルミン・フェラリス 『Jogo』はポルトガル語で「遊び / ゲーム」を意味します。このアルバムは、ブラジル音楽とは直接関係なく、ラテンアメリカの音楽の影響を受けたジャズ・アルバムですが、幼少期にサッカー文化に属していた私にとって、とても身近なコンセプトを使いたかったんです。

ブラジルでは「ジョゴ・ボニート(Jogo Bonito)」という概念が普及し、技術や優雅さ、遊び心を持ったプレーを指すようになりました。たとえ相手チームであっても、良いチームのサッカーを見るのに勝るものはないからです。

今回のアルバムを考えるにあたって、リラックスして気持ちよく、軽やかに、そして遊び心たっぷりに聴こえるようなサウンドを作りたいと思っていました。リスナーがアルバムを再生したとき、そのような結果になることを願っています。私たちの演奏を聴いて、遊んでいる3人のミュージシャンを観察してもらいたいんです。

⎯⎯ 一部の曲は前作に引き続き奇妙な曲名になっていますね。それぞれの曲名についてや、曲想について説明お願いします?

フアン・フェルミン・フェラリス 歌詞がない音楽にタイトルをつけるのは難しいと思うことがあります。インストゥルメンタルの曲を作るときは、誰のため、何のためということを考えずに、自分が好きなのはどんな音なのかを考えて作業することが多いですね。そのために影響を受けた音楽が明確でありながら、簡単に名前を付けられないようなレパートリーになってしまうのです。ですので、アルバムのコンセプトやサウンドで実現したいフィーリングを明確にできたところで、1曲1曲に少しずつ名前をつけていきました。

曲によっては、私が子供の頃によく言っていた言葉をそのまま使っているものもあります。たとえば「Cucina」と「Vientito」には、とても面白いストーリーがあるんです。子供の頃、呼吸が楽になるようにと吸入器を噴霧していたのですが、両親に「Cucina」と叫んで夜に目を覚ますことがありました。それは彼らが私を台所(注: アルゼンチンで台所はCocinaだが、Cucinaは幼い頃の言い間違いとのこと)に連れて行かなければならなかったことを意味します。到着したら私は「Vientito (小さな風)」と言い、その一言で両親はすべてを理解しました。そんな時には、吸入器をかけてもらっている間に、私は眠りに落ちたものです。「Vientito」という曲には子守唄のような響きがあったのですが、眠りを意味するありきたりなタイトルではなく、子供の頃のイメージを使おうと思ったんです。

このように、私は自分の幼少期のイメージから、これらの曲が語っていると感じることを題材にしました。だからこそ、「Miyagi」と題された曲が目を引くことでしょう。これから語ろうとする内容で物議を醸したくはなかったのですが、そのアルバム最後の曲を作曲したとき、日本の人々に捧げたいと思いました。日本ツアーの後に作った音楽なんです。メロディにオリエンタルな雰囲気があるこの曲については、坂本龍一を彷彿とさせるようなタイトルがたくさん思い浮かびましたね。しかし、別のタイトルをつける必要性を感じていました。すべてのタイトルに私の子供時代の思い出が詰まっているので、日本との最も古いつながりは何だろうといろいろ考えました。そして、子供の頃に見ていた大ヒット映画『ベスト・キッド』で、「ミヤギさん」というキャラクターがいたことを思い出したのです。実際にはアメリカ人で、日本文化を十分に表していない俳優にちなんで名付けるのは少し恥ずかしかったのですが、私は子供の頃、祖父が「ミヤギ」に似ていると感じ、それは祖父に長年つけていたあだ名でした。この最後の音楽は、オリエンタルな旋律のようでも、高地のフォルクローレのようでもありますが、重要なのはその本質に、祖父が伝えた静寂と落ち着きが含まれていることなんです。

⎯⎯ パブロ・ビアンチェット(Pablo Bianchetto)というドラマーについて。なぜ彼に決めたのか教えてください。

フアン・フェルミン・フェラリス トリオのサウンドはどうあるべきかと考えたとき、自分を大きく成長させる決断を迫られました。あるレベルに到達するには、サウンドをドライブできる人を見つける必要があったんです。今回は視野を大きく開いて冷静に選ぼうと思いました。その中で、エレクトロニクスへの素養があり、ダイナミクスがあり、ジャズというジャンルに出入りできるドラマーが必要でした。

そういう意味でパブロは、我々があるジャンルやビートの中にいるときは、非常にプロフェッショナルでクリエイティブなドラマーであり、別の言語に向かって構築しなければならないときは、高度な即興性と型にはまらない様々な音色を操ることができるのプレイヤーなんです。だから彼を選んだのだと思います。

パブロとはすでにジャズのジャム・セッションで共演したり、ラ・プラタのラッパーの伴奏を共にしたりしていましたが、私のプロジェクトでは初めてです。実はそのとき、ベースのディエゴ・アメリセ(Diego Amerise)とも一緒に、つまりこのトリオ全員で演奏していたんです。2人の共演を知っていたので、きっとうまくいくと思いました。結果的には良い選択だったと思いますし、とても気持ちよくレコーディングできました。

⎯⎯ 今作のリファレンスとなった作品があれば教えてください。

フアン・フェルミン・フェラリス この質問に答える前に、レコーディングとミキシングにおけるニコラス・パディン(Nicolás Padín|※クリバスではギターを担当)についてお伝えしたいです。

彼はこのアルバムの4番目のメンバーでした。アルバムがこんな風に聴こえるのは彼のおかげです。私たちは実現したい音について調査し、ブラッド・メルドーの2枚のアルバム、『Ode』(2011年)と『Blues and Ballads』(2016年)を分析したんです。

同時に、シャイ・マエストロに近い美学でアプローチした音楽もありますね。パンデミックの時期、私がアルバムのアレンジを始めた頃、シャイのピアノのクラスを受講したのですが、彼の考えを聞くのはとても興味深いものでした。シャイ・マエストロのアルバム『The Dream Thief』(2018年)は発見でした。最新作の『Human』(2021年)もそうですが、とても感動的です。私のアルバムが時折持つ即興的なゾーンやスペースは、彼のおかげなんです。

最後に、これは私がこれから継続して取り組んでいくことですが、ラテンアメリカ音楽へのアプローチ、革と木のパーカッション、スティックと手の使い分けです。そういう意味では、ヘルゲ・アンドレアス・ノールバッケン(Helge Andreas Norbakken)という大好きなパーカッショニストがいるのですが、彼については、私の好きなピアニストであるマリオ・ラジーニャとレコーディングをしたことがきっかけで知ったんです。『Atlântico』(2020年)と『Setembro』(2017年)を聴いたとき、このパーカッショニストが達成したダイナミクスとリズムが信じられませんでした。

今作とクリバスの3rdアルバムで初めて、私が想像していた音楽言語が成立し始めていると感じています。『Jogo』には、私の出身地の特徴を持たせるようにしました。だからボレロもあるし、ペルーのフェステホにつながる三連符のようなものもあるし、南米の音楽に近いキーを使う瞬間もある。『Jogo』を完全なるラテンアメリカのアルバムとすることはできませんが、次の作品の制作では、ラテンアメリカの音という非常に明確な方向性があります。

⎯⎯ 日本でも配信されたディエゴ・スキッシ(Diego Schissi)との共演コンサートについて教えてください。あれはアルゼンチンではやっとできたクリバスの3rdアルバムの発表ライヴだったはずです。いかがでしたか? クリバスは新曲もやっていましたが、その中で「Mariana」という新曲はインストでした。ソロとバンドどちらの方向性にも進められたのではないかと思いますが、ソロでの作曲の方法はクリバスとどう違うのでしょうか?

フアン・フェルミン・フェラリス ディエゴ・スキッシ・キンテートとの共演はとても素晴らしい経験でした。彼は師であり、私は彼が音楽で提示するすべてのものの信奉者です。長年に渡って共に演奏している五重奏が、新しいことをやり続け、さらに素晴らしくなっていくのを見るのは私たちにとって重要なことです。

その夜、私たちも2年ぶりにコンサートをしたのですが、パンデミックのために長い間閉鎖されていた劇場が満員になったのは、とても感動的でした。

そのコンサートでクリバスは、3枚のアルバムを再び演奏しましたが、あなたが言及したような新しい曲も演奏しました。新曲2曲と、ピアニストでもある妹に捧げた「Mariana」というインストゥルメンタルです。その作曲によって、クリバスのかつての方向性を復活させることができるように思えたのです。だから「Mariana」は、クリバスの1stアルバム『La hora diminuta』の「Frano」や「Bicicleta」のような器楽曲になり得ると思います。 一方で、「Mariana」には即興演奏はあるものの、ほぼすべてが楽譜に書かれているタイプの曲で、クリバスの編成であるパーカッションやギター、アコーディオンの音でイメージしていました。『Jogo』のレコーディング後に書いたと思うのですが、そういう理由もあり『Jogo』には収録されなかったんです。

ソロとクリバスの違いについてあなたが私に尋ねる質問は、日々自分自身に問いかけていることです。時には、何を選ぶべきか混乱することさえあります。ここ数年でクリバスは、より民俗的で伝統的で、そして時には現代的な特徴を持つ歌に演奏するようになり始めました。その中で、私が作曲したインストゥルメンタル曲は取り残されていたんです。だから時々、自分の中のピアニストをもう一度見せなければならないと思うことがあり、ソロのインストゥルメンタルのアルバムを作ることになったんです。しかし、私は自分をシンガーソングライターだと思っているので、現状に完全に満足しているわけではなく、私は今まで以上に、歌の入った最初のソロ・アルバムの必要性を感じています。

⎯⎯ 今作は、あなたが立ち上げた新しいレーベル、Yuntaからのリリースとなります。なぜレーベルをやろうと思ったのでしょうか?

フアン・フェルミン・フェラリス Yuntaは、南米の新しい音楽を扱うための私たちのレーベルです。私たちというのは、ニコラス・パディンとの共同企画だからです。クリバス、そして私のソロアルバムを販売し始めたとき、音楽プロデューサーとして何か特別なものを持たなければならないことに気づかされました。そこで、自分たちの判断基準を信じて、他の人の作品に取り組むようになったのです。私はアレンジャーやプロデューサーとして、ニコラスの場合はレコーディングやミキシングのエンジニアとしての仕事も増えてきました。

私は、自分のことを単なる楽器演奏者である以上に全体を包括するミュージシャンだと思っていて、バンドのサウンド、それからグループの中での自分の役割を考えるのが好きなんです。だから、この新しいプロジェクトではニコラスと一緒にやってきた美的基準を統一することにしました。ECM やEdition Records のようなレーベルの活動は非常に興味深く、彼らのようになりたいと思ったんです。

⎯⎯ コロナ禍においての活動について、その中だからこそ生まれたものはありますか?

フアン・フェルミン・フェラリス 個人的には、パンデミックの時期に大きく成長できたと思っています。ライヴの本数は少ないですが、家でも仕事場でも以前より自分を確立することができました。人生の中でいろいろなことが整理されたのです。私はすべてをしなければなりませんでした。ピアニストとして働き、他のアーティストの作品をアレンジし、学校で教え、自宅でピアノのオンライン・レッスンを始めたりもし、日本人の生徒も受け入れるようにもなりました。

一方、空いた時間を利用して、ピアノのテクニックの上達や、ギターではフラメンコやタンゴなどのジャンルに取り組んでいます。でも一番楽しかったのは、自分で作曲したり、新しいアレンジをすることでしたね。楽器やコンピューター、マイクが自宅のスタジオにあるんですが、機材について自分で試して、さらに多くを学ぶことができました。

例えば、「悲しくてやりきれない」のカヴァーでパンデミックの時期を始め、他にもチャーリー・ガルシア(Charly García)の「Asesíname」のカヴァーをYouTubeにアップしました。時間が経つにつれてどんどん良い仕事ができるようになっていると思います。だからネットにアップし、楽しみながら練習していたんです。

⎯⎯ 今後の予定について教えてください。

フアン・フェルミン・フェラリス どの国でも活動が少し平常に戻りつつあるようで、私も音楽で世界を旅してみようという気になりました。少しずつですが、またその可能性を信じるようになったんです。だから日本や他の国から招待状が届いたら、間違いなく飛行機に飛び乗るでしょうね。

実は、自分の音楽で何枚かアルバムはありますが、ソロプロジェクトとしてもっと大きな規模のものを作りたいと思っているんです。過度に期待させたくないのですが、シンガーソングライターやピアニストとしての個性をもう少し際立たせるようなソロアルバムを構想中です。

この数年間は、クリバスのようにグループ・プロジェクトの下にいましたが、自分自身のアルバムで、自分が完全に表現された作品はないと感じています。だから、クリバスで作った昔の曲や、これまでに演奏したことのない一連の新しい曲を、今までと異なる新しいバージョンで完成させたいと思っています。まだ具体的に進めてはいませんが、おそらく参加ミュージシャンが多くなるはずです。

一方で、Yuntaのプロジェクトがもっと活発化していくと思います。私たちの考えは、さまざまな国で提供できるように、カタログを増やすことです。すでにアレクシス・タベージャ(Alexis Tavella)のデビュー作『Aguabembé』と私の2ndソロ・アルバム『Jogo』をリリースしており、あと2つのプロジェクトが予定されています。まずは、我が国の偉大な歌手、フロール・ボバディージャ・オリバ(Flor Bobadilla Oliva)の最初のソロ・アルバム『Solita mi alma』がまもなく完成します。ピアノとヴォーカルのソロ・パートと、アルパ、コントラバス、パーカッションなど他の楽器が参加したパートで構成されたアルバムです。後者はアカ・セカ・トリオのマリアノ・“ティキ”・カンテーロ(Mariano “Tiki” Cantero)も演奏しています。このアルバムは非常に多様で、親密な瞬間もあれば、ラ・ボンバ・デ・ティエンポ(La Bomba de Tiempo)で起こるようなパーカッションの乱打が聴ける華やかな瞬間もあります。また、私もタンゴ曲にピアニストとして参加しました。近いうちに聴いていただけるといいのですが。

⎯⎯ フアン・フェルミン・フェラリス名義で2020年に配信リリースされたシングル「El viento」はその企画している別のソロ作品に結実するのでしょうか。

フアン・フェルミン・フェラリス 「El viento」は私がとても好きな曲なのですが、クリバスのアルバム『Las cosas』に収録したバージョンでは忘れられていると感じていた曲です。だから復活させたかったんです。パンデミックの時期に録音したバージョンは、先ほどお話した、自分1人で録音するようになったプロセスの一部です。真実は、この曲はシングルにする以外の意図はないということです。

当時はノラ・ジョーンズ(Norah Jones)のピアノやジェイコブ・コリアー(Jacob Collier)のゴスペルにリンクするようなバラードにしようとしましたが、新しいアルバムではそのような方向性はないと思っています。誰かが聴いたときに、アルゼンチンや南米の音だと感じてもらえるようなサウンドを持って、国を出たいと強く思っています。

一方で、ピアノ、コントラバス、パーカッションを中心楽器としながらも、今まで使ってみたかった、使っていない音も加えて、よりポピュラーなアルバムにしたいとも思っているんです。これには様々なジャンルのドラム、さらに合唱団、トランペットとトロンボーン、ストリングス、よりフォルクローレ的なギターが含まれています。これは、 クリバスでは五重奏で演奏するという、より純粋なアイデアが勝っていたため考えられなかった可能性だと思うのです。

そのために、もっとダイナミックなもの、ソロやトリオ、ビッグバンドで編成されたアルバムを想像しています。大事なのは、曲によって編成も楽器も違うけれど、自分の解釈に焦点を当てるということです。ちょっと大袈裟ですが、今がその時だと感じています。

(ラティーナ2022年3月)

ここから先は

世界の音楽情報誌「ラティーナ」

「みんな違って、みんないい!」広い世界の多様な音楽を紹介してきた世界の音楽情報誌「ラティーナ」がweb版に生まれ変わります。 あなたの生活…