[2022.7]【アントニオ・カルロス・ジョビンの作品との出会い㉖】 革新の一作、実は伝統的サウンドに合わせて着想 ⎯ 《Chega de saudade》

文と訳詞●中村 安志 texto e tradução por Yasushi Nakamura

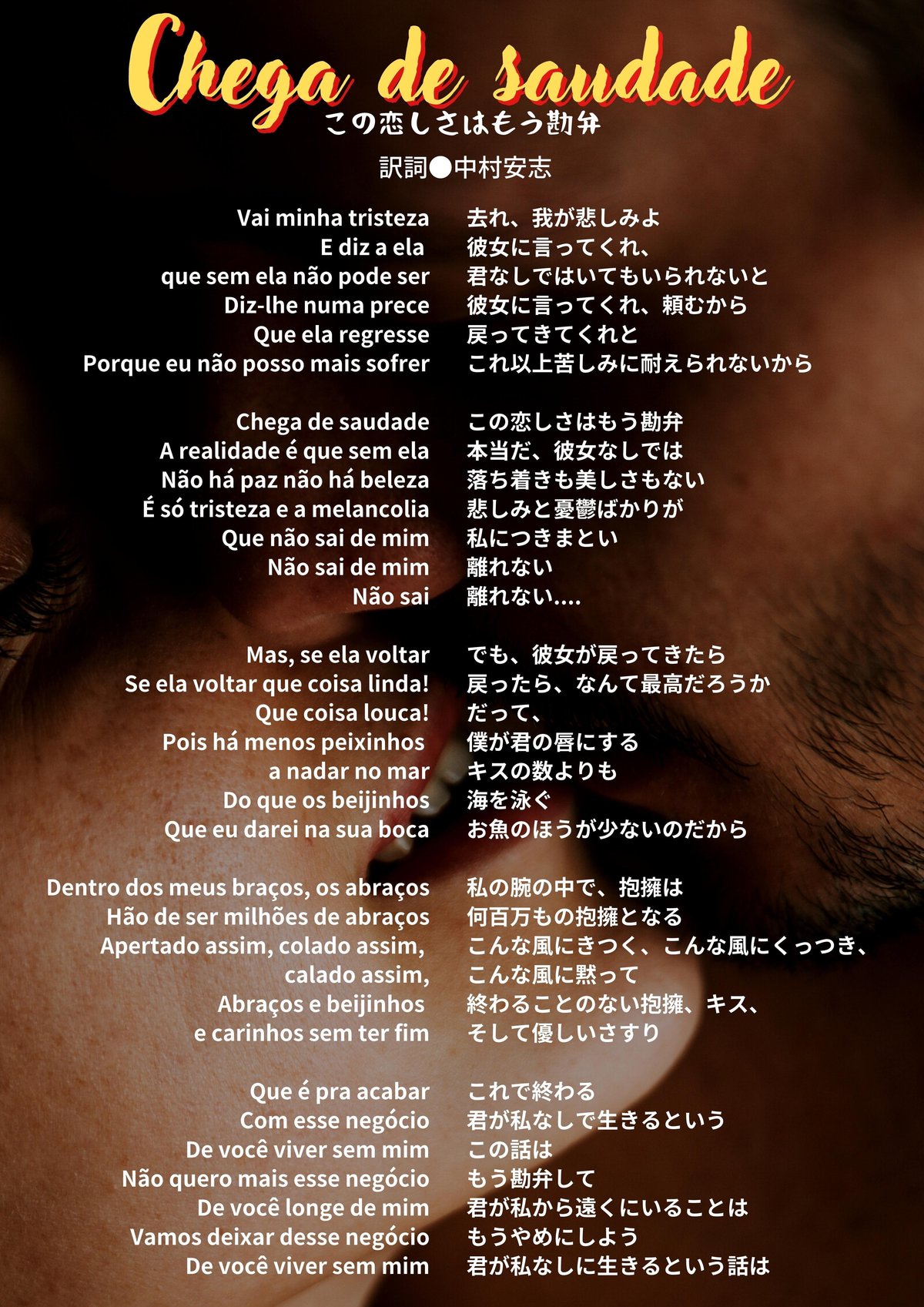

中村安志氏の好評連載「アントニオ・カルロス・ジョビンの作品との出会い」と「シコ・ブアルキの作品との出会い」は、基本的に毎週交互に掲載しています。今回は、いよいよ登場です。「ボサノヴァ」ムーブメントの最初の曲と言われ、世界的ブームの原点となったジョビン作曲&ヴィニシウス作詞による「Chega de saudade」。音を聞きながらじっくりとその誕生秘話を堪能ください。

※こちらの記事は7月13日からは、有料定期購読会員の方が読める記事になります。 定期購読はこちらから。

1958年、女王的な存在だったスター歌手エリゼッチ・カルドーゾの新アルバム『Canção do amor demais(溢れる恋の歌)』の中に収録されたジョビン作曲&ヴィニシウス作詞による「Chega de saudade」は、これを境に急速に広まっていく新しいボサノヴァと呼ばれるムーブメントの皮切りの曲だとも位置付けられる存在です。

この歌とともにその後大きく注目されることとなった、ジョアン・ジルベルトによるギターのリズムと新鮮な響きとともに、募る気持ちを繊細な形でじわじわと綴っていく素晴らしい歌詞も大きな魅力となっています。

↑エリゼッチの歌う「Chega de saudade」。

このバックにジョアンがギターを斬新な刻みで弾いているが、

演奏全体のスタイルは、以前からのサンバ歌謡的アレンジに聴こえる。

最初の録音となるエリゼッチ・カルドーゾのLPは、既にジョアンのギターが斬新な刻みで参加していたものの、エリゼッチの歌い方は伝統的な歌謡曲的な節回しで、レコード会社の実績が浅いこともあって、アルバム自体あまり売れなかったと伝えられています。そのような中で、ジョビンはこれに飽き足らず、天才ジョアン・ジルベルト自身の声とギターに載せたシングル盤を、1958年7月から翌年2月まで時間をかけて録音。これが爆発的な人気につながっていきました。

ジョアンのレコードは、発売後しばらく目立った反応がなく、ブラジル最大の都市サンパウロのピラチニンガ劇場で行った発売記念コンサートでは、ジョアンは聴衆のブーイングを浴び、退場を強いられたという、信じられない出来事まで記録されていますが、その後急速に人気の的となります。今でも「ボサノヴァ第1号」などと称されるこの曲。革新的な響きの最初のお披露目においては、違和感も多く生じたということではないでしょうか。

↑ジョアンの歌う「Chega de saudade」。

ブラジルの著名音楽家の活躍ぶりを伝える作家ヴァギネル・オーメンの手記によると、ジョビンの母親ニウザと、彼女が世話をしていた同じニウザという名の少女に、この名曲の発端があるとのことです。これによると、既に音楽家としてキャリアを開始していた息子ジョビンに、母ニウザが「この子にギターを教えてあげて」と頼んだところ、ジョビンは、往年のギタリストであったカニョット(本名アメリコ・ジャコモ。1928年没。)が編纂した教本を手に入れ、それを使って簡単なコードを教えるレッスンを続けるうちに、この曲のメロディーの大筋が浮かんできたとのこと。

また、この頃少女ニウザは、異なる調子の3部に分けて構成される典型的なショーロの節を歌うのが上手で、 ジョビンがこれを気に入り、「何かショーロっぽい形式の歌を作ってみよう」と考えたと伝えられています。

古いショーロのよくある構成は、基本的主題を歌うAの部分、少し異なるテーマが歌われるBの部分(短調であったりする)、一度Aに戻り、次に、和声も大きく変えて演じるCのパート(ここで長調に転じることが結構ある)、そして最後にAをもう一度演奏して曲を閉じるという流れで、これは、ピシンギーニャの名曲「Chochichando(居眠り)」のような素朴なショーロのほか、クラシック・ギター愛好家の多くが愛奏するヴィラロボスの「ショーロ第1番(オーケストラやピアノなどのための作品でショーロというタイトルの作品を複数シリーズとして残したが、その最初がギター独奏曲だった)」などでも、この形式がとられていることがわかります。

↑ピシンギーニャの「Cochichando」(ブラジル人ギタリストCarlos Barbosa Lima)、ヴィラロボスの「ショーロ第1番」(音質は劣悪だが本人の貴重な録音)。前者でいえば、曲全体の流れは、A(ニ短調)→B(へ長調)→A(ニ短調)→C(ニ長調)→A(ニ短調)というパートに分かれている。

この名作は、「海を泳ぐお魚のほうが少ない、僕が君の唇にするキスの数よりも(=無数の魚の数以上にキスをしてみせる)」といったように、間接的でありながら率直な対比表現などに彩られた、ヴィニシウス・ジ・モライスの鮮やかな歌詞なくしては、おそらく成立しなかったでしょう。伝統的な詩の技法や語彙選択からはやや外れながらも、明確な言葉を重ね、これでも表しきれないという情愛を、もう目一杯かもしれないという上に何度も絵の具を塗り重ねるかのような言葉の連発によって暗示していく、そんな歌に仕上がっています。

ジョビンが、自然豊かな郊外ポッソ・フンドにある別荘で、上述のメロディーの大方を仕上げたのは、曲の爆発的ヒットから3年遡る1956年のことと伝えられています。ジョビンは、メロディーをひととおり完成させると、リオに戻ってヴィニシウスの自宅を訪れ、横になって休んでいたヴィニシウスにベッド脇で早速メロディーを聞かせたとのこと。紆余曲折を経て歌詞が仕上がっていった過程を、ヴィニシウスは、それから10年ほど経過した頃に地元紙の記事で語っています(以下は抜粋)。

「ジョビンは、その日持ち込んできたこのメロディーを10回ほど繰り返し歌ってみせたが、全てが素晴らしかった。感傷的だが、ゆっくりとしたショーロとも言える曲……。そのメロディーは頭によく残り、その後も、自分は自宅で口ずさみながら待つが、歌詞がなかなか浮かばない。窓からコルコヴァードの山を眺めるなどしながら、10回、20回と試みたが、作詞家としてこんなに苦しんだのは初めてだ。ほとんどできたかと思ったら、最初のパートの終わりの2行が、内容は合っていても、メロディーに収まりきらない音節になっていたりで、使えない。それもようやくある朝、浜辺の散歩から戻ったときに解決し、喜び叫んで子供たちにも歌ってみせた。明らかに斬新な音楽ができたと感じ、ジョビンに電話し、彼の家に飛んでいった。彼のピアノに合わせ私が2、3回歌ってみせると、ジョビンは歌詞を自分の楽譜に書き込み、自から歌い直すと、別室にいた彼の妻のほうに向かって、突如大きく震える声で「テレーザー!」と叫んだ」

面白いもので、こうしたジョビンの絶賛の一方で、ヴィニシウスの妻リラからは、そもそもの歌詞の作法として「peixinhos(ペイシーニョス:魚)とbeijinhos(ベイジーニョス:キス)が韻を踏むこの言葉の組合せは、おかしい」として、批判された話も語り継がれています。気品よりも率直な庶民的表現を好むと言われたヴィニシウスは、妻に向かって「そんな洗練された見方など、やめておけ」と軽く言い返したそうです。この歌が大成功し、長年広く受け入れられてきていることを踏まえれば、最後はヴィニシウスに軍配が上がったことにしておきましょう。

(ラティーナ2022年7月)

ここから先は

世界の音楽情報誌「ラティーナ」

「みんな違って、みんないい!」広い世界の多様な音楽を紹介してきた世界の音楽情報誌「ラティーナ」がweb版に生まれ変わります。 あなたの生活…