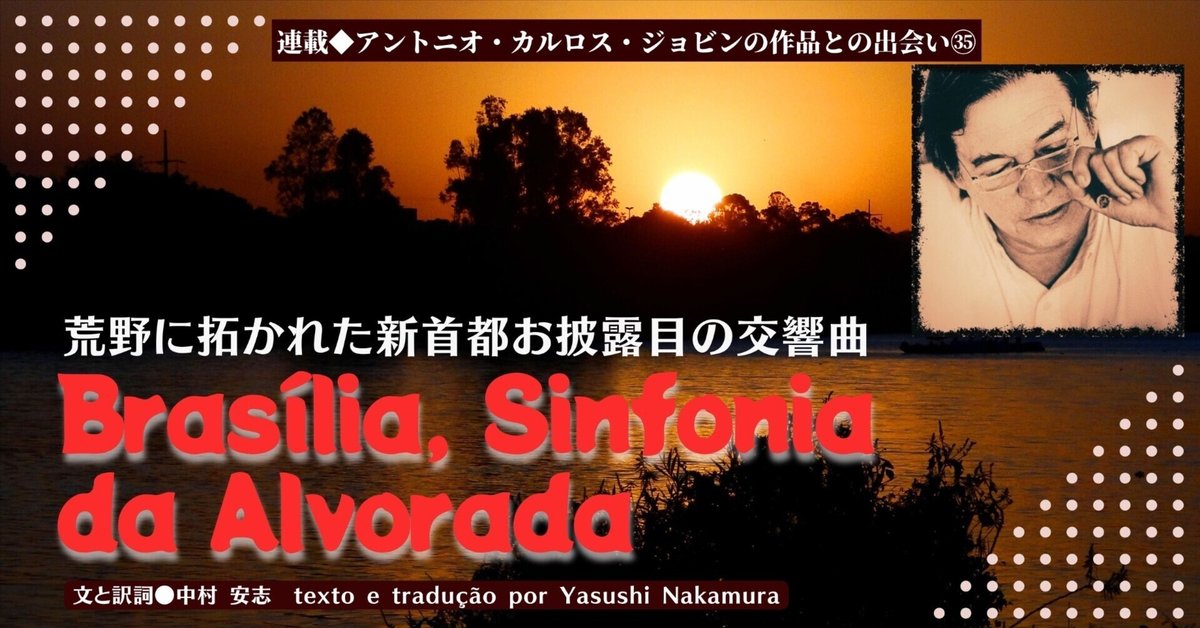

[2023.2]【連載 アントニオ・カルロス・ジョビンの作品との出会い㉟】荒野に拓かれた新首都お披露目の交響曲 - Brasília, Sinfonia da Alvorada

文と訳詞●中村 安志 texto e tradução : Yasushi Nakamura

中村安志氏の大好評連載「アントニオ・カルロス・ジョビンの作品との出会い」と「シコ・ブアルキの作品との出会い」は、基本的に毎週交互に掲載しています。今回は、ブラジリアが新首都になった時に作った大作です。あまり知られていませんが、こんなシンフォニーの大作を手がけいたのですね。記事を読みながらこの作品を味わってみてください。

※こちらの記事は2月20日(月)からは、有料定期購読会員の方が読める記事になります。 定期購読はこちらから。

ジョビンがその頭角を現していった、1950年代。その後半、彼は、演劇オルフェのための音楽で成功を得た後、ボサノヴァ興隆を経て、世界的に知られる存在へと飛躍していきます。

こうした発展の途次にジョビンが産んだ大作でありながら、あまり知られていない曲があります。熱帯の高原を開拓し、1960年に完成した新首都ブラジリアを主題とする朗読付きの交響曲「Brasília, Sinfonia da Alvorada(ブラジリア:夜明けの交響曲)」です。

多くの人が、ボサノヴァという看板を通じて親しむジョビン。しかし、ブラジルのシンガーソングライターとして最高峰にあげられるカエターノ・ヴェローゾは、「クラシックを最もよく聴くポップ・ミュージシャンであるドリヴァル・カイミと、クラシック作曲家だが、最もポップスを聴くとも言われたハダメス・ニャタリの2人を足し合わせれば、ジョビンの自画像となるのではないか」と述べています。

これは、ジョビンが、クラシック/ポップス両方にわたり活躍した音楽家であることを反映した発言でしょう。自らが書き上げた劇作オルフェの音楽をジョビンに託したヴィニシウス・ジ・モライスも、人選に当たっては、「クラシック畑の人を見つけてもうまくいかないし、ポップ畑の人でもだめだろう」と発言していたことが記録されていることからも、窺えることだと思います。

紙面の制約はありますが、この交響曲の各楽章に現れる主な要素を、少しずつ垣間見てみます。

ここから先は

世界の音楽情報誌「ラティーナ」

「みんな違って、みんないい!」広い世界の多様な音楽を紹介してきた世界の音楽情報誌「ラティーナ」がweb版に生まれ変わります。 あなたの生活…